ういろうは、日本各地で親しまれている伝統的な和菓子のひとつです。その中でも「日本三大ういろうはどこ?」「有名な県はどこ?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。特に、名古屋と山口のういろうには明確な違いがあり、それぞれにファンがいるほどです。

山口が発祥かという説もあり、地域ごとに異なる歴史や文化が息づいています。実際、山口県のういろう御三家と呼ばれる「御堀堂」「豆子郎」「本多屋」などは、地元で長く愛され続けている存在です。一方、名古屋で人気のお店といえば「青柳総本家」や「大須ういろ」などが有名で、観光客にも高い評価を受けています。

この記事では、「山口と名古屋の違いは何なのか?」という基本的な疑問から、「名古屋ういろうの武将とは?」といった歴史的な背景まで、幅広く掘り下げてご紹介します。また、ネット上で見かける「まずい」という声の真相や、全国どこからでも楽しめるお取り寄せの方法についても詳しく解説します。

これからういろうを味わってみたい方、あるいはどちらが自分に合っているか迷っている方にとって、きっと参考になる内容になっています。

- 名古屋と山口のういろうの原材料や食感の違いがわかる

- 山口発祥説を含むういろうの歴史や由来が理解できる

- 名古屋と山口それぞれの有名店や御三家がわかる

- お取り寄せや購入時のポイントを知ることができる

ういろう 名古屋 山口 違いを徹底解説

- 日本三大ういろうはどこ?有名な県は?

- 山口が発祥か?歴史と由来に迫る

- 山口と名古屋の違いは原材料にあり

- 山口県のういろう御三家はどこ?

日本三大ういろうはどこ?有名な県は?

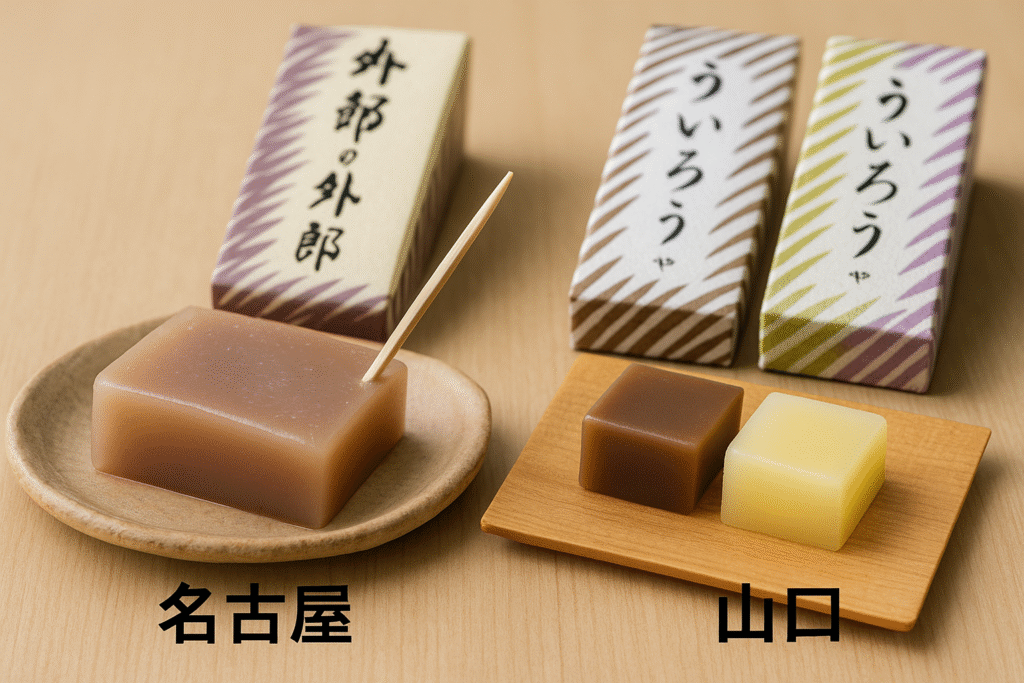

ういろうで有名な県といえば、名古屋、山口、そして徳島がよく知られています。これらの地域は「日本三大ういろう」として紹介されることが多く、それぞれに異なる特徴を持っています。

まず名古屋は、全国的にも知名度が高く、米粉を使用したもちもちとした食感のういろうが定番です。味のバリエーションが豊富で、季節限定の商品も多く販売されています。名古屋駅などでは、観光客がこぞって手に取る人気商品となっています。

次に山口県のういろうは、わらび粉を主原料とすることで知られています。そのため、ぷるんとした弾力とおっとりとした食感が特徴です。特に「生ういろう」は日持ちはしないものの、やわらかさと滑らかさに定評があります。贈答用としても重宝されており、地域に根差した銘菓です。

そして徳島の「阿波ういろ」は、阿波和三盆という高級砂糖を使って作られる上品な甘さが魅力です。ひな祭りなどの節句で食べられることが多く、地域行事との結びつきも強いお菓子となっています。

このように、日本三大ういろうと呼ばれる地域は、それぞれ原材料や歴史、文化背景が異なります。そのため、どれが一番かというよりも、どれもその土地ならではの味わいが楽しめるのが魅力です。気になる方は、まずはそれぞれを一度味わってみるのがおすすめです。

山口が発祥か?歴史と由来に迫る

ういろうの発祥については諸説ありますが、山口県もその起源のひとつとして有力視されています。特に「白外郎(しろういろう)」という名称で知られる山口のういろうには、深い歴史的背景があります。

古くから山口に伝わる話によると、室町時代に中国から帰化した外郎家(ういろうけ)が、お菓子のういろうを考案したとされます。この外郎家はもともと薬を扱っていた家系で、「外郎」とは本来その家名に由来するものです。彼らが国賓接待用の菓子として作ったのが「外郎」であり、それが現在まで受け継がれてきたといわれています。

また、山口市にある「福田屋」は、白外郎の元祖とされる老舗で、かつて「毛利の殿様外郎で茶を飲む」と詠まれるほど、武家社会にも愛された菓子でした。当時、米粉が高価だったため、代用として地元で採れる良質なわらび粉を使ったという背景もあり、山口独自の外郎が誕生したのです。

このように、山口県には外郎にまつわる文化や逸話が今も多く残っており、単なる菓子にとどまらない「地域の誇り」として根づいています。ただし、名古屋や小田原など他地域にも発祥説があるため、ひとつに断定するのは難しいのが現状です。

それでも、伝統や物語性に魅力を感じるなら、山口の外郎に一度触れてみる価値は十分にあるでしょう。

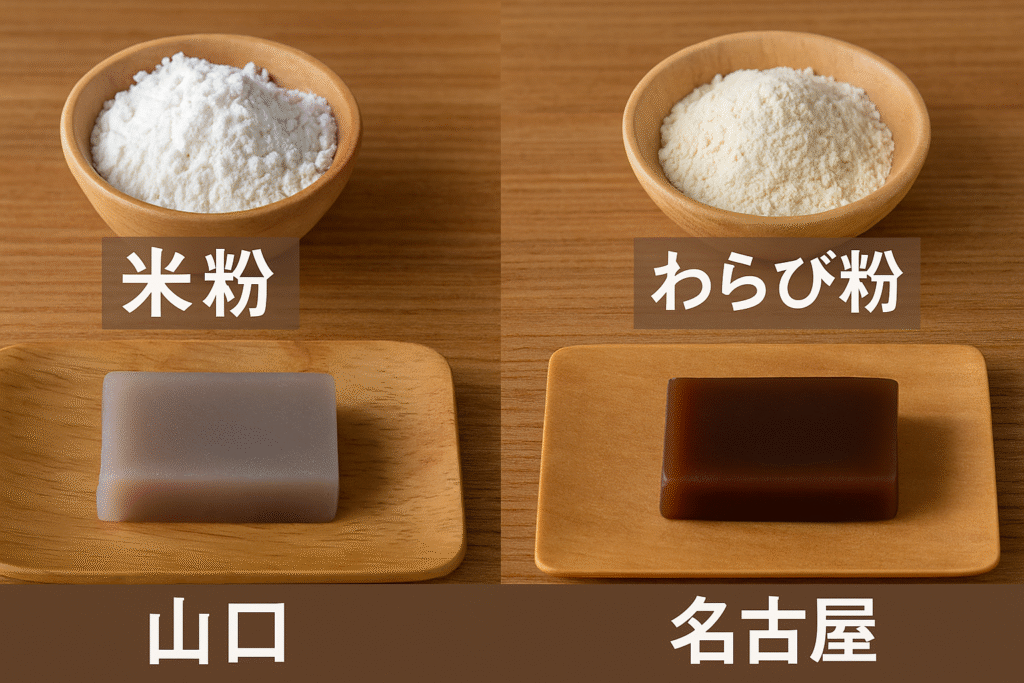

山口と名古屋の違いは原材料にあり

ういろうの味や食感には、使用する原材料が大きく関係しています。特に名古屋と山口のういろうは、原料の違いによって印象が大きく異なります。

名古屋のういろうは米粉を使用し、しっかりとしたもっちり感が特徴です。これにより、重みのある食べごたえが生まれ、噛みしめるたびにお米のやさしい甘みが広がります。お餅に近い食感を好む方には、特におすすめです。

一方、山口のういろうにはわらび粉が使われており、やわらかくぷるぷるとした舌触りが魅力です。わらび餅のような軽やかさがあり、口の中でなめらかに溶けていくような感覚が楽しめます。

このように、原材料の違いはういろうの個性を形づくる重要なポイントであり、地域ごとの特色にもつながっています。

山口県のういろう御三家はどこ?

山口県で「ういろう御三家」と称されるのは、御堀堂(みほりどう)、豆子郎(とうしろう)、本多屋(ほんだや)の3店舗です。いずれも県内で広く親しまれている老舗で、それぞれに独自の味わいと製法があります。

まず、御堀堂は山口外郎発祥の製法を受け継ぐ名店で、「白外郎」「黒外郎」「抹茶外郎」などの定番商品が人気です。厳選された本わらび粉と小麦粉を使い、せいろで丁寧に蒸し上げる伝統製法を守っています。特に「白外郎」は、かつて毛利家の殿様も愛したと言われる由緒ある一品です。

次に、豆子郎は「生絹(すずし)豆子郎」という商品で知られています。これは、わらび粉を使ったなめらかな生地に大納言や白小豆を合わせたもので、絹のような口どけとモチモチした食感が魅力です。直営茶房では庭園を眺めながら和菓子と抹茶を楽しむこともできます。

そして本多屋は「生わらび外郎」などの商品で人気を集めており、他の2店に比べて甘みがやや強めなのが特徴です。真空パック入りの商品のほか、蒸したての生外郎も販売しており、素材の風味を活かした味わいが楽しめます。

このように、同じ山口ういろうでも各店が持つこだわりと個性はさまざまです。味や食感、デザインにも違いがあるため、気になる店舗の外郎を食べ比べてみるのもおすすめです。

ういろう 名古屋 山口 違いと選び方

- 山口のういろうはまずい?その真相

- 名古屋で人気のお店はここ!

- 両地域のういろうをお取り寄せするには

- 地域ごとのういろうの特徴まとめ

- 自分好みのういろうを探すポイント

- 地域差が魅力!味わい方のヒント

- ういろうの名古屋と山口の違いをわかりやすく整理

山口のういろうはまずい?その真相

「山口のういろうはまずい」といった声を見かけることがありますが、これは一部の好みに合わなかった人の意見にすぎません。実際には、山口ういろうならではの魅力が多くの人に支持されています。

山口ういろうの特徴は、わらび粉を使ったプルンとした弾力と、なめらかでやさしい口当たりです。名古屋のういろうのようなもっちり重たい食感を期待して食べた人にとっては、あまりに軽く柔らかすぎて「もの足りない」と感じることがあるかもしれません。

ただし、これは「食感の違い」によるものであって、味そのものが劣っているわけではありません。むしろ、甘さ控えめで上品な味わいを好む人にとっては、山口のういろうは理想的なお菓子とも言えます。

さらに、近年では「生ういろう」と呼ばれる出来立ての外郎も人気です。これは真空パックせずに販売されるため賞味期限は短いものの、もっちり感と風味が格段に良く、山口ういろうの魅力をダイレクトに感じることができます。

このように、「まずい」とされる背景には誤解や好みの違いが関係しています。味や食感には個人差があるものの、山口ういろうは確かな伝統と技術に支えられた地域の誇りです。試してみることで、新たな和菓子の世界が広がるかもしれません。

名古屋で人気のお店はここ!

名古屋には、ういろうを看板商品として扱う老舗や人気店が数多くあります。その中でも特に評判の高い店舗をいくつか紹介します。

まずは「青柳総本家」です。創業140年以上の歴史を持つこの老舗は、「ひとくちういろう」シリーズで全国的に有名です。さくら、抹茶、黒糖などさまざまな味が楽しめるミニサイズの詰め合わせは、お土産としても人気があり、観光客にも支持されています。

次に紹介したいのが「大須ういろ」です。大須商店街に本店を構え、シンプルな味から季節限定の変わり種まで、幅広いラインアップを展開しています。近年では、グルテンフリーの生ういろうにも力を入れており、健康志向の方にも選ばれています。

もうひとつ押さえておきたいのが「餅文総本店」です。万治2年創業という歴史の長さを誇り、伝統的な製法にこだわる姿勢が地元の人々に愛されています。素材の風味を大切にした手作りのういろうは、素朴ながらも深みのある味わいです。

ただし、どのお店にも共通しているのは、手作業による製造が多いため販売量が限定されることもあるという点です。特に生ういろうなどは日持ちが短いため、購入のタイミングや保存方法にも注意が必要です。

このように、名古屋には魅力的なういろうの専門店がそろっています。味や食感、デザインの違いを楽しみながら、自分に合った一品を見つけてみてはいかがでしょうか。

| 項目 | 青柳総本家 | 大須ういろ | 餅文総本店 |

| 創業年 | 約140年以上 | 昭和22年(1947年) | 万治2年(1659年) |

| 主な特徴・商品 | ひとくちういろう。<br>さくら・抹茶・黒糖など味のバリエーションが豊富 | 定番から季節限定まで幅広いラインアップ | 素材の風味を活かした伝統製法の手作りういろう |

| 特徴的な取り組み | 観光土産向けにミニサイズ展開 | グルテンフリー生ういろうに注力 | 老舗らしい落ち着いた製法と地元密着型の営業 |

| 通信販売 |  |  |  |

両地域のういろうをお取り寄せするには

名古屋と山口、どちらのういろうも気になる方にとって便利なのが「お取り寄せ」です。現在では多くの老舗が公式オンラインショップを運営しており、自宅にいながら本格的な味を楽しめるようになっています。

名古屋では「青柳総本家」「大須ういろ」「餅文総本店」などがそれぞれ通販サイトを持っており、定番商品から季節限定商品まで幅広く取り扱っています。冷蔵不要な商品が多く、常温での発送が可能なため、全国どこでも注文しやすいのが特徴です。ギフト包装に対応している店舗も多く、贈り物としての需要も高まっています。

一方で山口のういろうは、特に「生ういろう」と呼ばれる商品に注意が必要です。これは真空パックされていないため、賞味期限が短く、冷蔵や冷凍に適していない場合があります。そのため、「御堀堂」「豆子郎」「本多屋」などの公式通販サイトでは、発送日や保存方法に関する注意書きが明記されていることがほとんどです。注文前には必ず確認するようにしましょう。

また、両地域のういろうは、百貨店のオンラインモールやふるさと納税の返礼品としても取り扱われています。タイミングによっては、イベントや催事で他地域の百貨店に出店しているケースもありますので、そちらもチェックしてみると良いでしょう。

こうして自宅にいながら、地域ごとの味の違いを食べ比べできるのは、お取り寄せならではの楽しみです。購入時は賞味期限や保存条件に留意し、自分好みの食べ方で味わってみてください。

| 項目 | 御堀堂 | 豆子郎 | 本多屋 |

| 創業年 | 昭和2年(1927年) | 昭和28年(1953年) | 明治34年(1901年) |

| 主な特徴・商品 | 白外郎・黒外郎・抹茶外郎など伝統的な山口外郎が中心 | 生絹(すずし)豆子郎が代表商品、やわらかさと甘さが絶妙 | 生わらび外郎が看板商品、やや甘めで親しみやすい味 |

| 特徴的な取り組み | 地元伝統を守る職人技と昔ながらの蒸し工程 | 和菓子と庭園が楽しめる茶房を併設 | 親しみやすいパッケージと手作り感にこだわる |

| 通信販売 |  |  |  |

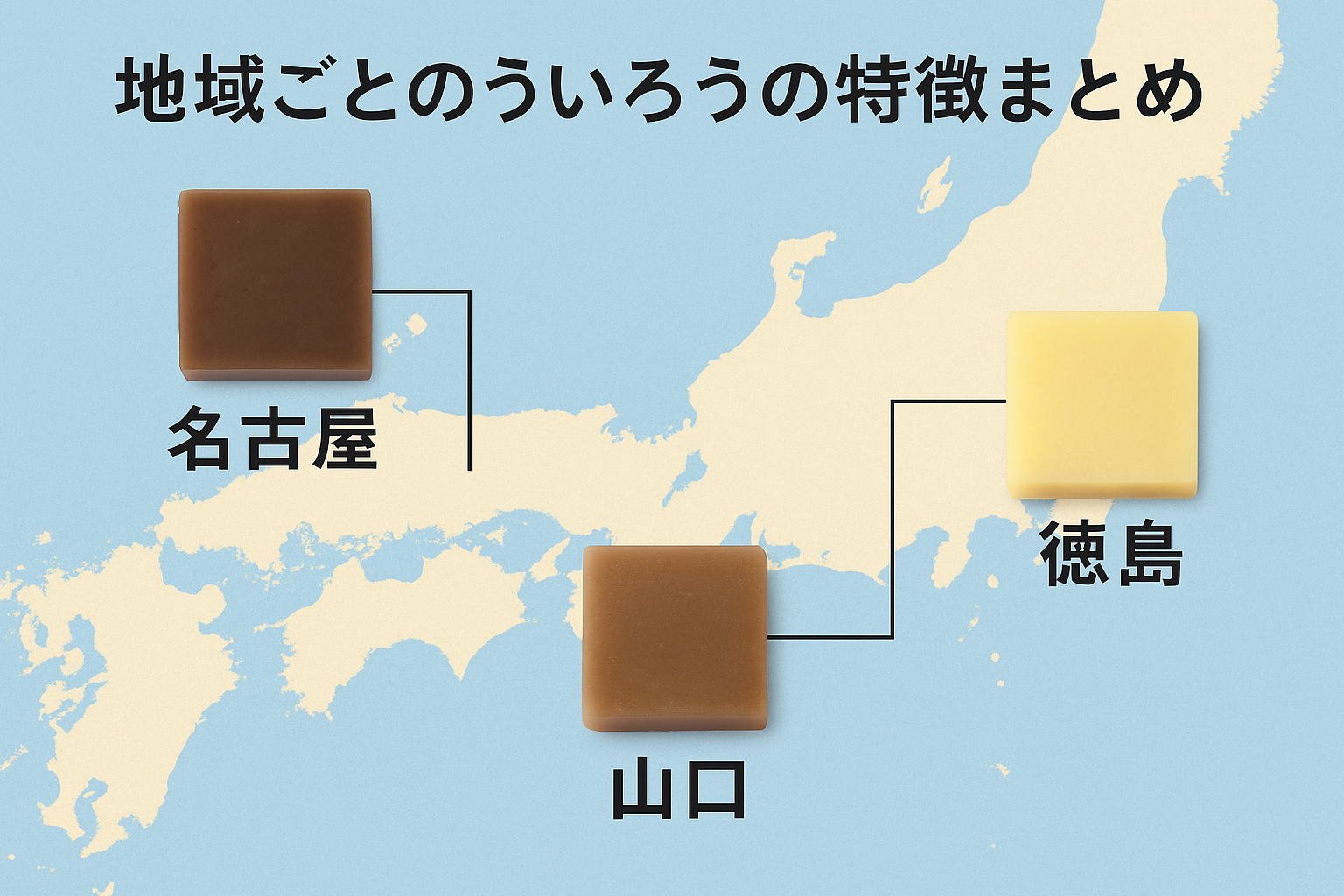

地域ごとのういろうの特徴まとめ

ういろうは全国で親しまれている和菓子ですが、地域によって文化的背景や製法が異なります。ここではそれぞれの地域でのういろうの「由来」や「伝統的な立ち位置」に注目してご紹介します。

名古屋では、江戸時代から続く商家文化のなかでういろうが親しまれ、現在ではお土産としての地位を確立しています。駅や百貨店で手軽に買える利便性もあり、バリエーションも豊富です。

山口では、室町時代に薬として伝わった「外郎」が菓子として定着した歴史があり、地元の誇りとして今も大切にされています。御堀堂や豆子郎といった老舗が文化を継承し、行事や贈答にも用いられています。

徳島の阿波ういろは、節句や祝い事と結びついた菓子としての役割を果たし、阿波和三盆を使った上品な味わいが魅力です。

こうして、ういろうは地域によって異なる成り立ちや意味を持ち、単なるお菓子以上の「文化財」として愛されているのです。

自分好みのういろうを探すポイント

自分にぴったりのういろうを見つけるには、「味」「食感」「用途」の3点を軸に選ぶと良いでしょう。

まず、しっかりとした噛みごたえが欲しい人には、米粉を使った名古屋ういろうがおすすめです。もちもちしていて腹持ちも良く、黒糖や抹茶など味のバリエーションも豊富です。

一方で、なめらかで軽い口あたりを好む人は、山口のわらび粉ういろうが向いています。やわらかさを活かした「生ういろう」は特に評判が高く、現地で味わう価値があります。

また、贈り物か自宅用かでも選び方が変わります。名古屋のういろうは常温保存可能なものが多く日持ちしやすいのに対し、山口の生ういろうは鮮度が命で、購入後すぐに食べるのが理想です。

さらに、季節ごとの限定フレーバーをチェックすることで、食べ比べの楽しさも広がります。こうして選び方の視点を持つことで、ういろうの魅力をより深く味わうことができるでしょう。

地域差が魅力!味わい方のヒント

ういろうは地域によって原材料や製法が異なり、それぞれ独自の味わいや楽しみ方があります。この違いを知ることで、食べ比べる面白さが何倍にも広がります。

例えば、名古屋のういろうは食べごたえのあるもちもちとした食感が特徴のため、カットしてから少し常温で置くとほどよく柔らかくなり、食感がより引き立ちます。また、味のバリエーションが豊富なので、複数種類を少しずつ楽しむのもおすすめです。冷たくして食べると甘さが引き締まり、さっぱりとした印象になります。

一方、山口のういろうは非常にやわらかく繊細なため、冷やしすぎると固くなってしまうという注意点があります。生ういろうなどは室温でそのまま食べるのが一番美味しく、ぷるんとした舌触りとやさしい甘さが感じられます。また、温め直すことでモチモチ感が復活するという楽しみ方もあります。

さらに、徳島の阿波ういろのように、伝統行事や季節の食材と一緒に味わうことで、地域の文化や行事食としての魅力を感じることもできます。節句やひな祭りなどの特別な日には、和三盆のやさしい甘さが祝いの席にぴったりです。

このように、ただ食べるだけでなく「どう食べるか」「いつ食べるか」によって、ういろうの印象は大きく変わります。地域の特色を知り、それぞれに合った食べ方を試してみることで、ういろうの世界がぐっと深まります。ちょっとしたひと工夫で、何度でも新鮮な味わいが楽しめるはずです。

ういろうの名古屋と山口の違いをわかりやすく整理

- 名古屋のういろうは米粉を使用し、もっちりとした食感が特徴

- 山口のういろうはわらび粉を使い、ぷるぷると柔らかい食感が魅力

- 名古屋では黒糖や抹茶などフレーバーが豊富に展開されている

- 山口のういろうは甘さ控えめで上品な味わいに仕上げられている

- 名古屋ういろうは日持ちがしやすくお土産として人気

- 山口の生ういろうは賞味期限が短く、現地での購入に向いている

- 名古屋では「青柳総本家」や「大須ういろ」などの老舗が有名

- 山口には「御堀堂」や「豆子郎」などの御三家が存在する

- 山口のういろうは外郎家の薬が由来とされる歴史を持つ

- 名古屋のういろうは城下町文化とともに発展してきた

- 山口ではわらび餅に近い口あたりが好まれる傾向にある

- 名古屋のういろうはギフト対応商品や個包装が充実している

- 山口のういろうは職人による手作業が多く、数量も限られる

- 両地域とも公式通販や百貨店サイトでお取り寄せ可能

- 食感・甘さ・用途の違いを比較すると自分好みが見つけやすい