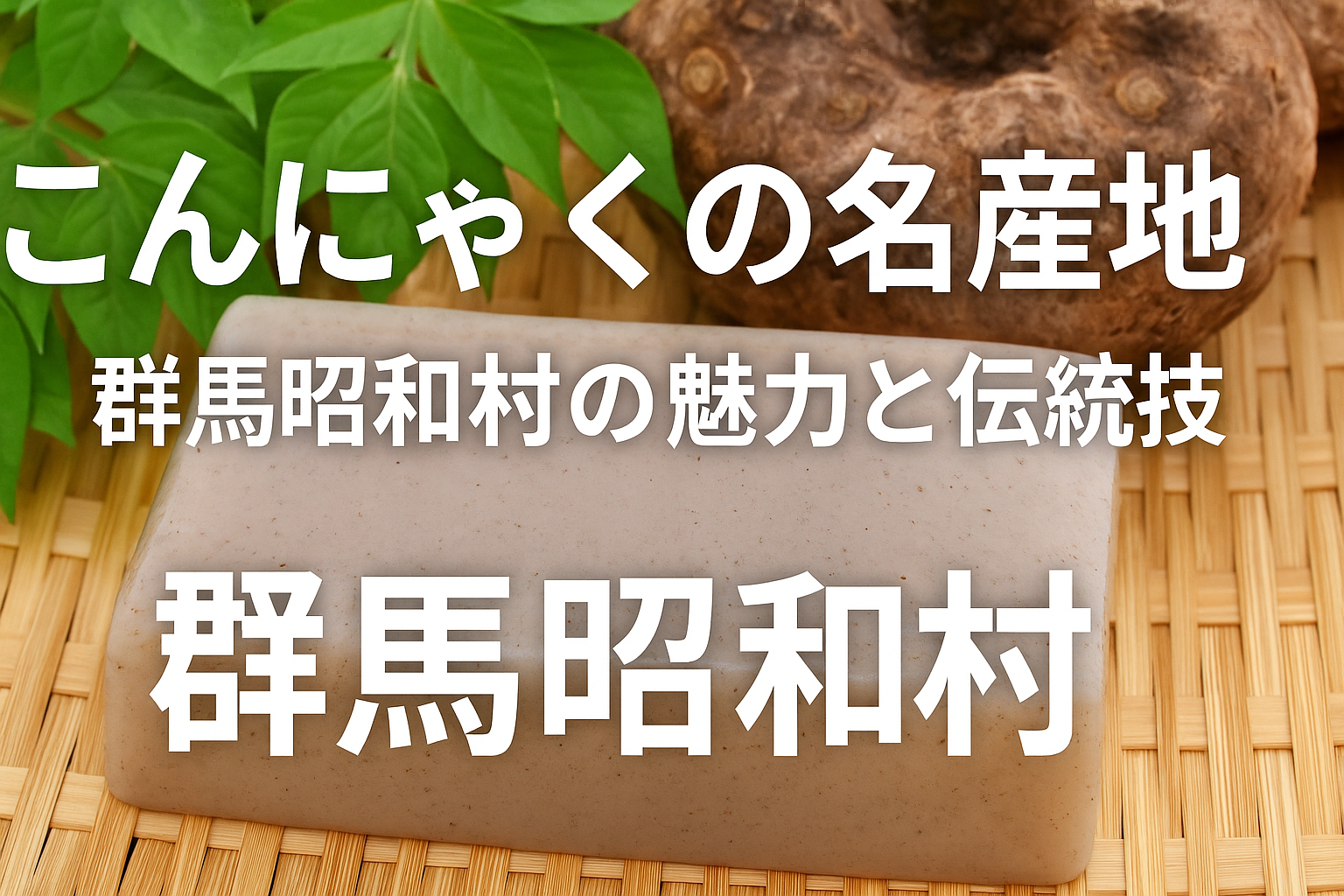

こんにゃくといえば、どの県が名産地かご存じでしょうか。こんにゃくの生産量日本一を誇るのは群馬県であり、特に北部に位置する昭和村は全国的にも知られたこんにゃくの一大生産地です。この記事では、「こんにゃく 名産地」と検索する方に向けて、群馬県の中でもどこがこんにゃく生産の中心なのか、またその理由や背景について詳しくご紹介します。

こんにゃく芋のシェアは群馬県が圧倒的で、全国の9割以上を占めています。その中でも昭和村は、村全体でこんにゃく栽培と加工に取り組んでおり、群馬県内の市町村の生産量を比較しても、特に高い水準を維持しています。

群馬こんにゃくの特徴は、芋から直接作られる生芋こんにゃくの質の高さと、伝統的な製法にあります。長い歴史の中で培われた技術と知恵が活かされ、群馬のこんにゃくの歴史を支えてきました。

また、こんにゃくは日本だけでなく海外の産地でも注目されつつあり、群馬県産のこんにゃくは輸出も増加しています。群馬県の特産品の1位はなにかと問われれば、迷わずこんにゃくと答えられるほど、地域と深く結びついた食材です。

このページでは、こんにゃくの名産地としての群馬県昭和村の魅力と、そこで受け継がれる伝統技術について掘り下げていきます。

- 群馬県昭和村がこんにゃくの生産地として全国トップであること

- 昭和村の自然環境と伝統がこんにゃく栽培に適している理由

- 群馬県内でのこんにゃく芋の生産体制と地域の関わり

- こんにゃく文化が地域全体で支えられていること

こんにゃく 名産地はどこ?群馬を解説

- こんにゃくは何県の特産品なのか

- こんにゃくの生産量日本1は?

- 群馬県の特産品の1位はなにか

- 群馬県のどこで多く作られているか

- 群馬県内の市町村の生産量について

こんにゃくは何県の特産品なのか

こんにゃくの特産品として知られるのは群馬県です。全国的にも有名なこんにゃく産地であり、生産量においても他県を大きく引き離しています。

こんにゃく芋の生育には特定の気候や地形が必要とされます。中でも群馬県は、寒すぎず日照時間も適度で、水はけのよい山間の傾斜地が多く、こんにゃく芋にとって理想的な環境です。こうした自然条件のもとで育ったこんにゃくは、品質の高さでも高く評価されています。

また、群馬県ではこんにゃく芋の栽培から加工まで一貫して行う体制が整っているため、安定した供給が可能です。特に昭和村や下仁田町などの地域は、古くからこんにゃく作りが盛んで、地域の特産として根付いています。

ただし、こんにゃくの加工には独自の技術が必要であり、他県ではそのノウハウが十分に浸透していないことも事実です。栽培から加工までの専門性の高さが、群馬県を特産地として際立たせている要因でもあります。

このような背景から、こんにゃくといえば「群馬県」と言われるのは、自然環境と技術、そして長年の伝統が築いてきた評価によるものなのです。

(参照:日本こんにゃく協会公式サイト https://www.konnyaku.or.jp/)

こんにゃくの生産量日本1は?

こんにゃく芋の生産量が日本で最も多いのは、やはり群馬県です。全国のこんにゃく芋のおよそ90〜95%が群馬県で栽培されており、その規模は他県と比べて圧倒的です。

この背景には、栽培に適した自然環境と、歴史的に積み上げられたノウハウがあります。例えば、群馬県北部に位置する下仁田町や昭和村では、標高差を活かした傾斜地での栽培が盛んで、土壌の水はけが良く、病害にも強い品種が安定的に育ちやすい条件が整っています。

さらに、群馬県内にはこんにゃくの製粉や加工施設も数多く存在し、生産から流通までの体制が確立されています。このように農業だけでなく、加工業としてのインフラも発展していることが、国内シェア1位の座を支えているのです。

一方で、生産量の多さに比例して高齢化や後継者不足といった課題も抱えています。こうした状況に対処するため、県内では次世代への技術継承や販路拡大などの取り組みも進められています。

このように、群馬県はこんにゃくの量と質の両面で、日本一の産地といえる存在です。

(参照:JA群馬 こんにゃくいも https://www.jagunma.or.jp/agriculturalproducts/mas6001/)

群馬県の特産品の1位はなにか

群馬県の代表的な特産品の中で、最も生産量と認知度が高いのが「こんにゃく」です。実際、群馬県は日本国内で流通するこんにゃく芋の約9割を生産しており、その割合から見ても県を象徴する農産物といえます。

こんにゃくが特産品として重視されている理由は、生産量の多さだけではありません。群馬県では、こんにゃくの栽培、加工、流通まで一貫して地元で行われており、地域の産業や雇用を支える柱のひとつとなっています。

また、こんにゃくのバリエーションも豊富で、板こんにゃくや糸こんにゃくにとどまらず、刺身こんにゃくやスイーツ、麺類、さらには海外向けのアレンジ商品などが開発されています。これにより、「こんにゃく=地味な食品」というイメージを覆し、群馬ならではの進化系こんにゃくとして注目を集めています。

一方で、特産品としての地位を守るためには、後継者の育成や新たな需要創出も必要です。特に若い世代へのアピールや海外展開などが今後の課題として挙げられます。

このように、こんにゃくは単なる農産物を超えて、群馬県の文化・経済を支える中核的な特産品としての地位を確立しています。

群馬県のどこで多く作られているか

群馬県の中でも、こんにゃく芋の栽培が特に盛んな地域は「昭和村」と「下仁田町」です。これらの地域は、こんにゃく芋の生育に適した自然環境を備えており、長年にわたって高品質なこんにゃく芋の産地として知られてきました。

昭和村は、標高の高い山間地に位置し、水はけの良い火山灰土と適度な気温差があります。この気候と地形が、病気に弱いこんにゃく芋の健全な成長を助け、強くて収穫しやすい芋を育てる要因となっています。また、畑からすぐに掘り出して加工できる「生芋こんにゃく」の産地としても評価されています。

一方で、下仁田町は精粉(こんにゃく粉)加工の分野で全国トップクラスの実績を誇ります。こんにゃく芋の集荷と加工を効率的に行える施設が整っており、全国から原料が集まる中心地となっています。加えて、観光と結びついた「こんにゃく作り体験」も人気で、地域活性化にも一役買っています。

このように、群馬県内でも昭和村と下仁田町はそれぞれ異なる特徴を持ちつつ、こんにゃく文化の要所を形成しています。

群馬県内の市町村の生産量について

群馬県では複数の市町村でこんにゃく芋の生産が行われていますが、特に北部の地域に集中しています。中でも、昭和村・下仁田町・渋川市・沼田市などが主要な生産地として知られています。

これらの地域に共通しているのは、標高のある山間地で水はけが良く、直射日光が強すぎない気候条件です。こんにゃく芋は非常にデリケートな作物で、過湿や強い日差しに弱く、病気にもかかりやすいため、栽培には慎重な環境管理が求められます。群馬県北部の冷涼な気候と傾斜地の土壌は、まさに適地なのです。

また、これらの市町村ではこんにゃく芋の生産だけでなく、地域によって加工品の製造や流通体制も整備されています。例えば昭和村では生芋をすぐに加工する「生芋こんにゃく」が、下仁田町では精粉加工の大規模施設が稼働しており、それぞれの強みが地域に根ざしています。

一方で、生産が盛んな地域ほど高齢化の影響を受けやすく、後継者不足が深刻化している地域もあります。そのため、農業体験や地域ブランド化を通じた後継者確保の取り組みが進められています。

このように、市町村ごとに特色のあるこんにゃく生産が行われており、それぞれの地域が群馬県のこんにゃく王国を支えているのです。

本場の味!こんにゃく 名産地の魅力

- 群馬のこんにゃくの歴史を紹介

- 群馬こんにゃくの特徴とは

- 群馬県産のシェアはどれくらい?

- 生芋こんにゃく200gの魅力と購入方法

- スーパーのこんにゃくとの食感比較

- 普段のこんにゃくとの違いとは

- こんにゃくの海外の産地事情

群馬のこんにゃくの歴史を紹介

群馬県におけるこんにゃくの歴史は、実に数百年の深さがあります。こんにゃくそのものは中国から伝わり、日本には仏教とともに奈良時代ごろに広まったとされていますが、群馬で本格的に栽培が始まったのは室町時代以降といわれています。

特に江戸時代には、水戸藩がこんにゃく芋の栽培を奨励したことがきっかけで、生産と流通が盛んになりました。また、当時はこんにゃく芋を乾燥させて粉末状にする「精粉技術」が発明され、保存性が飛躍的に高まったのです。この技術が群馬県に根づいたことで、こんにゃくの一大産地としての基盤が築かれていきました。

そして明治・大正時代を経て、群馬県ではこんにゃくが地域経済を支える重要な作物となり、栽培面積・加工量ともに拡大。現在に至るまで「こんにゃく王国」と呼ばれる理由は、こうした長い歴史の積み重ねによるものです。

ただし、過去には冷害や病害による打撃もあり、安定した栽培が困難な時期もありました。そのたびに品種改良や栽培技術の改良が進められ、今日のような高品質なこんにゃくが生まれています。

このように、群馬のこんにゃくには、技術革新と地域の努力が積み重なった歴史があるのです。

群馬こんにゃくの特徴とは

群馬県産のこんにゃくには、他県の製品と比べていくつかの明確な特徴があります。そのひとつが、弾力の強さと歯切れの良さです。特に「生芋こんにゃく」と呼ばれるタイプは、粉ではなく生のこんにゃく芋をすりつぶして作られており、独特の風味と食感が魅力です。

また、群馬のこんにゃくは品種改良が進んでいる点でも特徴的です。例えば「あかぎおおだま」や「はるなくろ」など、病気に強く食感の良いこんにゃく芋が開発されており、これにより安定的な品質と供給が実現されています。

もう一つの特長は、「あく抜き不要」でそのまま食べられるこんにゃくの存在です。特に石井メイドのようなブランドでは、加熱や湯通しをせずに、刺身感覚で楽しめる商品が提供されています。手軽に使えるため、こんにゃくを使ったレシピの幅も広がります。

ただし、生芋を使用したこんにゃくは傷みやすく、保存には注意が必要です。製造から2ヶ月ほど日持ちしますが、開封後は早めに食べきる必要があります。

このように、群馬のこんにゃくは品質、風味、利便性において高い評価を得ており、日常の食卓から贈答用、さらには海外輸出まで対応できる柔軟さが特徴です。

(参照:JA群馬 こんにゃくいも https://www.jagunma.or.jp/agriculturalproducts/mas6001/)

群馬県産のシェアはどれくらい?

群馬県は、こんにゃく芋の生産において全国圧倒的なシェアを誇っています。最新の統計では、日本全体の約90〜95%のこんにゃく芋が群馬県で生産されており、まさに独占的ともいえる存在です。

この高いシェアの理由には、いくつかの要素があります。まず、栽培に適した地形と気候条件です。群馬北部の中山間地域には火山灰由来の水はけのよい土壌が広がっており、強い日差しや湿気に弱いこんにゃく芋には理想的な環境です。

さらに、群馬県では品種改良や栽培技術の向上が進められてきました。「病気に強く収量の高い品種」の開発により、生産性と安定性が確保されてきたのです。また、栽培だけでなく、加工や販売に関する産業インフラも整備されており、他県が追随できない一貫体制が築かれています。

ただし、高シェアであるがゆえに天候不順や病害虫の影響が出た場合、国内市場への供給に大きな影響を及ぼす可能性もあります。そのため、気象リスクへの備えや他産地との連携も今後の課題といえるでしょう。

このように、群馬県はこんにゃく芋の供給面で日本を支えている中心的な存在です。

生芋こんにゃく200gの魅力と購入方法

群馬県昭和村で作られた「生芋こんにゃく200g×5個セット」は、本場ならではの味と食感を楽しめる逸品です。特に、スーパーで手に入る一般的な粉こんにゃくとは一線を画す商品として、健康志向の方や食材にこだわる方から注目されています。

このこんにゃくは、生芋を100%使用し、手作業で丁寧に練り上げられています。そのため、こんにゃく特有の臭みが少なく、自然な芋の香りと強い弾力が特徴です。しかも、あく抜き不要でそのまま食べられるという手軽さも大きな魅力となっています。

おすすめの食べ方には、刺身風にスライスしてわさび醤油でいただく方法や、こんにゃくステーキ、冷やしおでん、煮物などがあります。どの料理でも出汁をしっかり吸って、食べごたえのある一品になります。

価格は1,868円(税込・送料別)で、200g入りのこんにゃくが5個セットになっています。発送はヤマト運輸で、保存は常温で60日間可能です。発送日は2025年4月30日〜5月2日の予定で、予約受付中です。

なお、生芋から作られた商品は傷みやすいため、開封後は早めに食べきることをおすすめします。冷凍保存は品質が大きく変わるため避けたほうが良いでしょう。

本場の味を自宅で味わいたい方は、ぜひ一度この生芋こんにゃくを試してみてはいかがでしょうか。

スーパーのこんにゃくとの食感比較

一般的にスーパーで販売されているこんにゃくと、本場・群馬県産の生芋こんにゃくとでは、明確な違いがあります。特に大きいのは「食感」です。

スーパーで手に入るこんにゃくの多くは、粉末状のこんにゃく精粉から作られています。これは保存性や価格面で優れている一方、加工の過程で芋本来の風味や歯ごたえが損なわれがちです。そのため、やや柔らかく、水っぽい食感になることがあります。

一方、生芋から作られたこんにゃくは、繊維の密度が高く、噛むほどに「プリッ」とした弾力と「コリッ」とした歯切れの良さが際立ちます。また、すりつぶした芋そのものを使っているため、独特の香りと土の風味が感じられ、食材としての存在感があります。

ただし、生芋こんにゃくは傷みやすく、流通や保存には注意が必要です。日持ちは製造から約60日ですが、開封後はなるべく早く食べるのが理想です。

このように、普段のスーパーのこんにゃくと比べて、本場の生芋こんにゃくはワンランク上の食体験を提供してくれます。こんにゃくの本当の味を知りたい方には、一度試してみる価値があります。

普段のこんにゃくとの違いとは

普段口にするこんにゃくと、生産地で作られた本場のこんにゃくには、原料・風味・使い勝手においていくつもの違いがあります。見た目は似ていても、内容は大きく異なります。

まず原料の違いです。スーパーで売られている多くのこんにゃくは、こんにゃく芋を乾燥させて粉状にした「こんにゃく精粉」から作られています。一方、本場・群馬県で作られる生芋こんにゃくは、芋そのものをすりつぶして加工しています。これにより、芋の香りや風味がしっかりと残り、自然な味わいが楽しめます。

次に、使い勝手の点でも差があります。生芋こんにゃくはあく抜き不要でそのまま調理に使えるのが特徴です。通常のこんにゃくは、調理前に湯通しや下処理が必要な場合が多く、手間がかかることも少なくありません。

ただし、生芋こんにゃくには保存面での注意が必要です。冷凍には向かず、常温でも開封後はすぐに使い切る必要があります。これに対して、粉から作られたこんにゃくは比較的保存しやすく、常備食材として重宝されます。

このように、普段使いの便利さか、風味と食感の贅沢さか、目的に応じて使い分けることが、こんにゃくをより楽しむコツといえるでしょう。

こんにゃくの海外の産地事情

こんにゃくは日本独自の食材と思われがちですが、実は海外でも一部の地域で生産されています。特に近年では、健康志向の高まりとともに、こんにゃくが世界的に注目されるようになっています。

こんにゃく芋の原産地は東南アジアであり、ミャンマーやタイ、マレーシアなどが主な原生地とされています。これらの国では、こんにゃく芋が自生している一方で、本格的な栽培や加工はあまり普及していませんでした。しかし、日本の技術が伝わったことで、最近ではミャンマーなどでの栽培や精粉加工が進んでおり、日本への輸出も増えています。

さらに、中国ではこんにゃく製品の大量生産が行われており、日本向けの輸出だけでなく、欧米向けのこんにゃく麺(しらたき)やスナック商品の製造も盛んです。特に欧米では「Konjac Noodles」や「Miracle Noodle」として低カロリー食品として親しまれており、グルテンフリーやダイエット食材としての需要が拡大しています。

一方で、海外産のこんにゃくは品質や安全性の面で不安を感じる人もいます。使用される添加物や製造管理の基準が日本と異なるため、購入する際は信頼できるブランドを選ぶことが重要です。

このように、こんにゃくは今や国境を越えた食材となっており、日本だけでなく世界中でその価値が見直されつつあるのです。

(参照:JIFPRO https://jifpro.or.jp/bfpro/sanpin/sanpin-03/2106/)

こんにゃく 名産地・群馬から広がる地域と文化のまとめ

- 群馬県昭和村はこんにゃく芋の収穫量が全国一

- 昭和村の耕地の約半分がこんにゃく畑である

- こんにゃく作りは江戸時代から続く地域の伝統産業

- 農家の約8割がこんにゃく芋を生産している

- 特産のこんにゃく芋は3年かけて栽培される長期作物

- 土づくりや傾斜地利用など高い栽培技術が求められる

- 昭和村のこんにゃくは高品質で市場評価が高い

- 一部の農家では有機栽培によるこんにゃく芋づくりも行われている

- 生産から加工、販売まで地域内で完結する体制が整っている

- 「昭和村こんにゃくの日」として地域イベントも開催されている

- 地元の小中学校でもこんにゃくづくり体験が実施されている

- 観光客向けのこんにゃく手作り体験施設がある

- 移住希望者に向けた農業研修プログラムも整備されている

- 村ぐるみでこんにゃく文化の継承と発信に取り組んでいる

- 地域の若手農業者がブランド強化や販路開拓を進めている