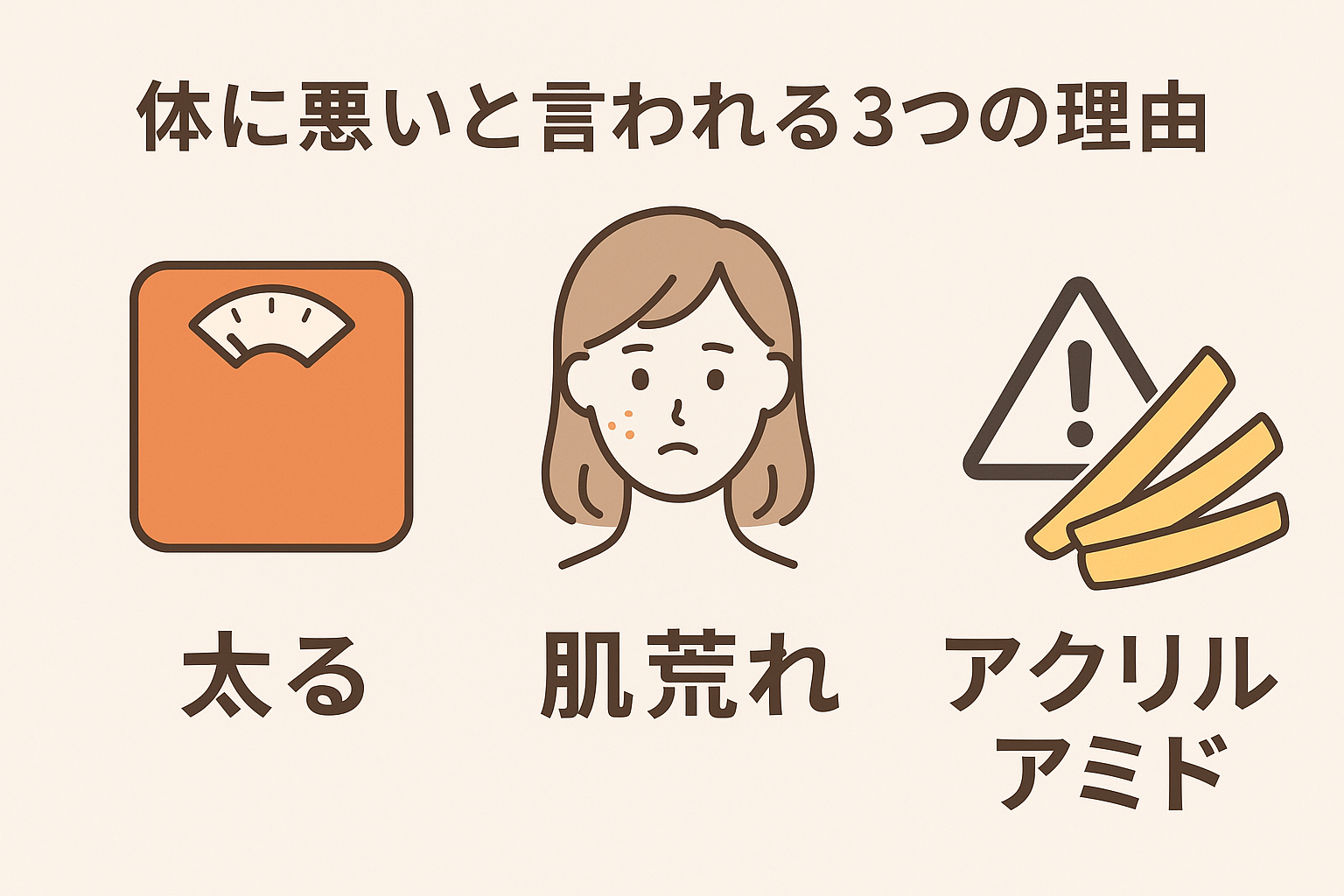

芋けんぴは昔ながらの素朴なおやつとして多くの人に親しまれている一方で、「芋けんぴ 危険性」と検索する方も増えています。身体に悪いですか、ふとりますか、といった疑問を持つ方にとって、芋けんぴは本当に安全なお菓子なのか気になるところでしょう。高カロリーである理由やアクリルアミドの影響、毎日食べるとどうなるのかなど、デメリットも含めて正しく知っておくことが大切です。

一方で、さつまいも由来の芋けんぴには体にいい栄養素が含まれており、精神安定に役立つという意見や効能はあるのかという声もあります。「マツコの知らない世界」で紹介された芋けんぴは川越産ですか、という話題や、有名なメーカーの商品に安心感を持つ人もいるでしょう。

止まらない理由や好きすぎると感じる人が多いのはなぜか。肌荒れとの関係や、毎日食べるとどうなるかについても本記事でわかりやすく解説します。芋けんぴの魅力と注意点の両方を知ることで、より賢く楽しむヒントが見つかるはずです。

- 芋けんぴが身体に悪いと言われる理由とその根拠

- 食べ過ぎによるデメリットや太るリスクの詳細

- 健康に配慮した選び方や適切な食べ方の工夫

- アクリルアミドや肌荒れなどの影響とその対策

芋けんぴ 危険性は本当にあるのか?

- 芋けんぴは身体に悪いですか?成分から考察

- 芋けんぴのデメリットとは?食べ過ぎ注意

- 芋けんぴはふとりますか?カロリーと糖質に注目

- 芋けんぴで肌荒れのリスクはある?

- 芋けんぴに含まれるアクリルアミドの影響とは

芋けんぴは身体に悪いですか?成分から考察

芋けんぴはさつまいもを油で揚げ、さらに砂糖でコーティングしたお菓子です。この製法からわかる通り、健康面での影響が気になる方も多いのではないでしょうか。

まず、芋けんぴの主原料であるさつまいもには、ビタミンC・カリウム・食物繊維といった健康に役立つ栄養素が含まれています。とくに食物繊維は腸内環境を整えたり、血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待できます。

しかし一方で、油で揚げるという調理過程により脂質が加わり、さらに砂糖の使用によってカロリーや糖質が非常に高くなります。実際に100gあたりのエネルギー量は約430kcalで、ごはん1杯分(約160g・270kcal)を大きく上回ります【参照:カロリーSlism】。

また、糖質や脂質の多い食品を過剰に摂ると、肥満や生活習慣病のリスクが高まると指摘されています。日本の医療機関による栄養ニュースでも、間食のエネルギーは1日200kcal程度を目安にするよう推奨されており、芋けんぴを一袋まるごと食べてしまうと簡単にこの上限を超えてしまうことになります【参照:北信総合病院 栄養ニュース】。

このように、芋けんぴには体に良い栄養も含まれていますが、調理法と糖分・脂質の多さから「健康的」とは言い切れません。嗜好品として、量や頻度を意識して取り入れることが大切です。

参照元:

北信総合病院「栄養ニュース2015年10月号」

https://hokushin.jcho.go.jp/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/eiyonews201510.pdf

カロリーSlism「芋けんぴのカロリー」

https://calorie.slism.jp/200114/

穏やかな甘さの希少糖を使用した京都宇治ヤマサンの芋けんぴはこちら

芋けんぴのデメリットとは?食べ過ぎ注意

芋けんぴは素朴な味わいで人気の高いお菓子ですが、食べ過ぎには十分注意が必要です。とくに糖質や脂質の摂りすぎによる健康リスクが無視できません。

まず、芋けんぴはさつまいもを高温の油で揚げ、砂糖をたっぷり絡めて作られています。この調理方法により、1本あたりは軽くても100gで約430kcalという高カロリー食品になります。糖質も非常に多く、血糖値を急激に上げやすい食品の一つです。

このような食べ物を頻繁に摂取していると、インスリンの過剰分泌を引き起こしやすくなり、結果的に糖尿病の発症リスクを高める可能性があります【参照:にこにこ歯科 糖尿病と口の健康】。また、食べすぎによって内臓脂肪が蓄積されると、肥満や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病につながることも懸念されます。

さらに、血糖値の乱高下は集中力の低下や気分の不安定さにも関係することがあり、精神的な面でも影響が出る場合があります。加えて、糖質の過剰摂取は歯周病や虫歯のリスクも上げるため、口腔環境にもよくありません。

日本糖尿病学会が推奨する「健康食スタートブック」では、間食の量やタイミング、内容を見直すことの大切さが強調されています。甘いお菓子は完全にNGではありませんが、量や頻度の管理が求められるのです【参照:日本糖尿病学会 健康食スタートブック】。

芋けんぴは風味や食感に優れたおやつですが、健康を考えるなら“食べ過ぎない”というシンプルな習慣を心がけることが必要です。

参照元:

にこにこ歯科「糖尿病と口の健康」

https://2525.biz/medical/perio/diabetes-2/

日本糖尿病学会「健康食スタートブック」

https://www.jds.or.jp/uploads/files/publications/kenkoshoku_startbook/kenkoshoku_startbook.pdf

芋けんぴはふとりますか?カロリーと糖質に注目

芋けんぴは「太りやすい食品」に分類されやすい特徴を持っています。その理由の中心にあるのが、カロリーと糖質の高さです。

芋けんぴの原料であるさつまいもは、炭水化物を多く含む食品であり、そこに油と砂糖を加えることで、さらに高カロリー・高糖質になります。100gあたりのエネルギーは約430kcal、糖質は50gを超える商品もあり、これは白ごはん1膳以上のカロリーと糖質に匹敵します。

国立循環器病研究センターでは、肥満を防ぐために「間食を選ぶ際は、低カロリーで血糖値が上がりにくい食品を意識すること」が重要であるとしています【参照:国立循環器病研究センター】。芋けんぴのように脂質と糖質が同時に多い食品は、満腹感が得られにくく、つい食べ過ぎてしまう傾向もあります。

さらに、糖質の過剰摂取は血糖値の乱高下を引き起こし、インスリンの過剰分泌を招いて脂肪が蓄積されやすくなることもわかっています【参照:糖尿病ネットワーク】。これはいわゆる「隠れ太り」の原因にもなりかねません。

もちろん、芋けんぴを完全に避ける必要はありません。ただし、1回の摂取量を20〜30g程度に抑え、頻度も週に数回までにとどめることが、体重管理には効果的です。

太らないためには、甘いものを“量を決めて楽しむ”という工夫が鍵になります。

糖分摂取を気にしているなら、希少糖を使用した京都宇治ヤマサンの芋けんぴを試してみる

参照元:

国立循環器病研究センター「肥満を防ぐ食事の工夫」

https://www.ncvc.go.jp/hospital/pub/knowledge/diet/diet01/

糖尿病ネットワーク「間食の選び方と太らない工夫」

https://dm-net.co.jp/calendar/2015/023171.php

芋けんぴで肌荒れのリスクはある?

芋けんぴを食べすぎると、肌荒れの原因になる可能性があります。これは糖質や油分の摂り過ぎが関係しています。

まず、芋けんぴには多くの砂糖と油が使われているため、糖質と脂質の両方を過剰に摂取しやすい食品です。糖分を過剰に摂ると「糖化」という反応が体内で起こりやすくなり、これが肌の老化や炎症の引き金となることがあります。

また、酸化した油を摂取すると、体内で活性酸素が増加し、それが肌のバリア機能を弱めたり、ニキビや吹き出物の原因になることも考えられます。特に市販の芋けんぴには保存性を高めるため、質の低い油が使用されているケースもあるため注意が必要です。

ただし、前述の通り、さつまいも自体にはビタミンCや食物繊維など、肌に良い栄養素も含まれています。そのため、適量であれば肌にとって悪影響ばかりではありません。

芋けんぴを楽しむ際は、頻度や量、油の質に気を配ることで、肌荒れのリスクを抑えることができます。

芋けんぴに含まれるアクリルアミドの影響とは

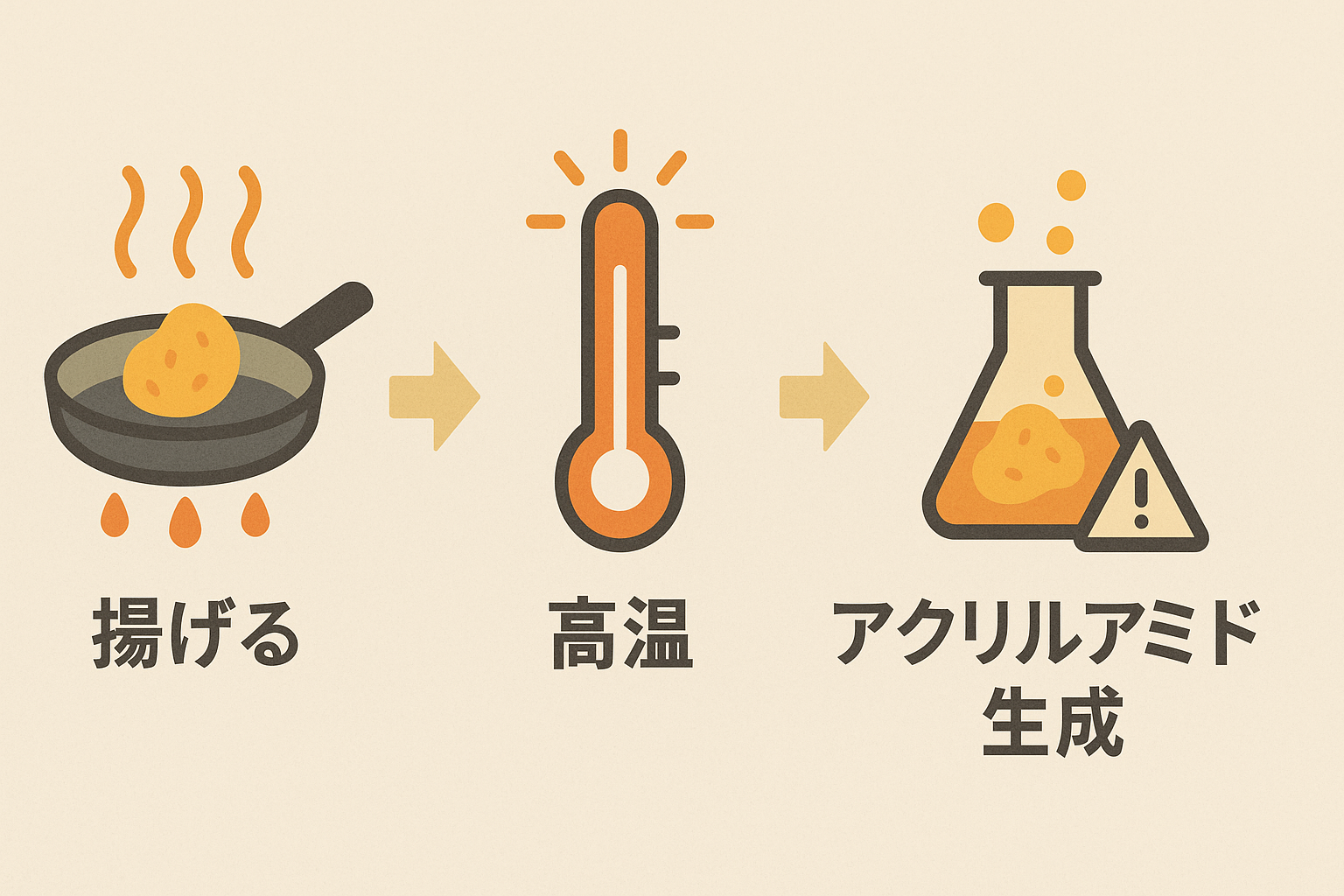

芋けんぴには「アクリルアミド」という物質が含まれる可能性があり、健康への影響が気になる人も少なくありません。これは揚げ物や焼き菓子など、高温で加熱される食品に共通する問題です。

アクリルアミドは、主にじゃがいもやさつまいもなど、炭水化物を多く含む食材を120℃以上で加熱した際に自然発生します。芋けんぴも例外ではなく、揚げ工程によってこの物質が生成される可能性があります。

厚生労働省の発表によると、アクリルアミドは動物実験で発がん性が示唆されており、人への健康影響も懸念されています。ただし、現在のところ、通常の食生活で摂取する範囲でただちに健康被害が出るといった明確な証拠はありません。

このため、私たちができることは、アクリルアミドの摂取をなるべく抑える「工夫」です。たとえば、加熱時間や温度の管理、焦げを避ける調理、商品選びにおける製法の確認などが有効とされています。

芋けんぴを食べる際も、日常的に大量に食べるのではなく、適量を意識することでリスクを抑えつつ、安心して楽しむことができるでしょう。

参照元:厚生労働省「アクリルアミドに関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/11/tp1101-1a.html

芋けんぴ 危険性を避けるためにできること

- 芋けんぴの効能は?体にいい成分も豊富

- 芋けんぴは精神安定に効果あり?その理由

- 芋けんぴを毎日食べるとどうなる?摂取頻度の目安

- 芋けんぴのカロリーが高いのはなぜ?製法に注目

- 有名なメーカーは?安全性へのこだわりとは

- マツコの知らない世界で紹介された芋けんぴは川越産ですか?

- 芋けんぴが好きすぎる理由と止まらない理由

- 芋けんぴ 危険性を見極めるための重要ポイント

芋けんぴの効能は?体にいい成分も豊富

芋けんぴにはデメリットもありますが、使われているさつまいも自体には体に良い栄養素が豊富に含まれています。適切な量を楽しむことで、健康へのプラス面も期待できます。

さつまいもには、整腸作用を助ける食物繊維が多く含まれており、便秘の予防や腸内環境の改善に役立つとされています。また、ビタミンCやE、ポリフェノールも含まれており、抗酸化作用によって老化や生活習慣病の予防にもつながる可能性があります【参照:メディバランス】。

さらに、ビタミンB6やカリウムも豊富です。ビタミンB6は神経の働きをサポートし、ホルモンバランスを整える作用があります。カリウムには余分な塩分を排出する働きがあり、むくみ対策や血圧コントロールにも有効です。

また、トライアルネットの記事では、さつまいもは低GI食品として紹介されており、血糖値の上昇が緩やかなため、エネルギー補給に適した食材であるとされています【参照:トライアルネット】。これは、間食時に血糖値の急激な変動を抑えたい人にとっては大きな利点です。

このように、芋けんぴは揚げ物であるため食べすぎには注意が必要ですが、素材であるさつまいもには健康的な成分が多く含まれています。量を守り、質の良い製品を選べば、“体にいい”おやつとして活用することも可能です。

参照元:

- ロッテ「メディバランス:さつまいもの栄養と効能」

https://medibalance.lotte.co.jp/post/279 - トライアルネット「さつまいもがダイエットにも良い理由」

https://www.trial-net.co.jp/mag/detail/16836/

芋けんぴは精神安定に効果あり?その理由

芋けんぴが「なんだかほっとする」「気持ちが落ち着く」と感じることには、理由があります。これは、原材料のさつまいもに含まれる栄養素が、心の健康に関係しているためです。

特に注目したいのが「ビタミンB6」です。ビタミンB6は、神経伝達物質であるセロトニンやドーパミンの生成に必要な栄養素で、気持ちを安定させたり、イライラを抑えたりする働きがあります【参照:大正製薬】【参照:大塚製薬】。セロトニンは“幸せホルモン”とも呼ばれ、ストレスの軽減や睡眠の質向上にも関与しています。

また、さつまいもには糖質も含まれており、これが脳にエネルギーを供給することで、リラックス感や安心感につながることもあります。さらに、芋けんぴ特有の「カリカリ」とした食感や、甘く香ばしい風味も五感を刺激し、気分転換やストレス解消に役立つ要素になり得ます。

ただし、芋けんぴは揚げ菓子であり、糖質や脂質も多く含まれています。気分転換になるからといって大量に食べてしまうと、逆に血糖値の乱れや気分の不安定さを招く恐れもあるため注意が必要です。

このように、芋けんぴには精神的なリフレッシュ効果が期待できる栄養素が含まれており、適量であれば“心にもやさしいおやつ”として活用できる可能性があります。

国産「黄金千貫」を使用した京都宇治ヤマサンの芋けんぴで、サツマイモ本来の美味しさを楽しむ

参照元:

大塚製薬「ビタミンB6」

https://www.otsuka.co.jp/college/nutrients/vitamin-b6.html

大正製薬「ビタミンB6の働き」

https://www.taisho-kenko.com/special/vitamin-mineral/vitamin-b6/

芋けんぴを毎日食べるとどうなる?摂取頻度の目安

芋けんぴは一度食べるとクセになる美味しさですが、毎日食べ続けることにはリスクもあります。とくに、カロリーや糖質の高さが健康に与える影響には注意が必要です。

芋けんぴは油で揚げたさつまいもに砂糖を絡めたお菓子で、100gあたりのカロリーはおよそ430kcal前後と高めです。これを毎日摂取すると、1日あたりの間食としての許容量を超えてしまい、知らず知らずのうちにカロリーオーバーになります。

サンキュ!の記事によれば、間食の適正量は1日200kcal程度が目安とされており、たった30g程度の芋けんぴでもこれに近づいてしまいます【参照:サンキュ!】。つまり、毎日食べる習慣があると、体重増加や生活習慣病のリスクが高まりやすいのです。

さらに、糖質と脂質の多い食品を習慣的に摂取することは、血糖値の乱高下を招きやすく、結果的に疲労感や集中力の低下、イライラなどにもつながることがあります。これらは、日々の生活の質を下げる原因にもなりかねません。

そのため、芋けんぴは“毎日食べるおやつ”ではなく、“たまに楽しむごほうび”として取り入れるのが理想的です。頻度としては、週に1~2回程度、1回の量も20~30gに抑えることで、体への負担を軽減しながら美味しさを楽しむことができます。

参照元:

- サンキュ!「毎日食べると太る?管理栄養士が警告する“やってしまいがちなおやつ習慣”」

https://39mag.benesse.ne.jp/housework/content/?id=92979

芋けんぴのカロリーが高いのはなぜ?製法に注目

芋けんぴのカロリーが高い理由は、調理工程における「油での揚げ」と「砂糖のコーティング」にあります。素材そのものの栄養価に加えて、加工方法がカロリー増加に大きく関わっているのです。

まず、さつまいもは炭水化物を多く含む野菜であり、100gあたり約130kcal程度のエネルギーがあります。これを高温の油で揚げることで、油分が加わり、カロリーは急激に上昇します。揚げ物は水分が抜けて重量が軽くなるため、少量でもエネルギー密度が高くなります。

さらに、揚げたさつまいもに砂糖蜜を絡めることで、糖質が追加されます。糖分もまたカロリー源となるため、結果として100gあたり400kcalを超える商品が一般的です。これはチョコレートやポテトチップスと同等、もしくはそれ以上のカロリーを含んでいる計算になります。

このように、芋けんぴは原材料そのもののカロリーよりも、加工によって高カロリーになっている点が重要です。カロリーの高さを理解し、日々の食生活の中でバランスを取ることが大切です。

有名なメーカーは?安全性へのこだわりとは

芋けんぴを製造・販売している有名なメーカーの多くは、品質や安全性に強いこだわりを持っています。信頼できるメーカーを選ぶことは、安心してお菓子を楽しむための大切なポイントです。

代表的なメーカーとしては、高知県の「芋屋金次郎」や「水車亭(みずぐるまや)」が挙げられます。これらの企業は、国内産のさつまいもを使用し、油や砂糖にもこだわった製品づくりを行っています。たとえば、芋屋金次郎では契約農家の芋を使用し、油もなたね油やこめ油といった酸化しにくいものを採用しています。

また、これらのメーカーは、製造工程で不要な添加物を極力使わない方針を掲げており、素材本来の風味を活かした芋けんぴを提供しています。保存料や着色料を使用しない商品も多く、小さなお子さんや高齢の方にも安心して食べてもらえるよう配慮されています。

このように、有名メーカーの商品は価格こそやや高めなものの、安全性や品質管理の面では信頼性が高いといえるでしょう。芋けんぴを選ぶ際は、こうしたメーカーの姿勢や取り組みにも注目してみてください。

品質へのこだわりで知られる京都宇治ヤマサンの芋けんぴをチェック

マツコの知らない世界で紹介された芋けんぴは川越産ですか?

「マツコの知らない世界」では、全国各地の芋けんぴが紹介され、その中に川越産の芋けんぴも含まれていました。特に注目されたのが、埼玉県川越市にある和菓子店「菓匠右門」の「川越けんぴ プレーン」です。

川越は「さつまいもの町」として知られており、江戸時代から続くさつまいもの栽培の歴史を背景に、地元の農産物を活かした和菓子文化が根付いています。川越けんぴはその象徴的な商品で、番組でも“カリッと香ばしく揚げられた極細のけんぴ”として紹介されました。

こうした紹介により、芋けんぴは地域色の強い郷土菓子でありながら、現代的なスイーツとしても再注目されています。番組内で紹介された芋けんぴの一部を以下の表にまとめました。

番組で紹介された芋けんぴ一覧

| 商品名 | 産地 | 特徴 | 製造元・販売元 |

|---|---|---|---|

| 川越けんぴ プレーン | 埼玉県川越市 | 芋蜜使用・極細カット・自家製製法 | 菓匠右門 |

| 塩けんぴ | 高知県 | 室戸海洋深層水の塩使用・甘塩バランスが絶妙 | 水車亭 |

| 特撰芋けんぴ | 高知県 | 契約農家の芋・国産油使用・無添加 | 芋屋金次郎 |

| 紅いもカリカリ 琉球黒糖 | 沖縄県 | 紅芋と黒糖の香ばしさ・色鮮やか | ティンミー |

| 吉芋花火 | 愛知県 | 極細・半生タイプ・蜜がジューシー | 覚王山 吉芋 |

このように、川越産を含め全国には個性豊かな芋けんぴが多数存在しています。地元の素材を生かした製品は、品質面でも安心できるものが多く、選ぶ際の参考になるでしょう。

芋けんぴが好きすぎる理由と止まらない理由

芋けんぴが「好きすぎる」「止まらない」と感じる人が多いのには、いくつかの科学的・感覚的な理由があります。これは単なる嗜好の問題ではなく、脳の働きや食品設計の影響が大きく関係しています。

まず、芋けんぴは「高糖質×高脂質」の組み合わせです。この構成は、脳に強い快楽を与えることで知られており、満足感よりも“もっと食べたい”という欲求を刺激します。糖と油のコンビネーションは、ジャンクフードにもよく使われる“やめられない味”を作り出す典型例です。

また、ポリポリとした心地よい食感や、噛むたびに広がる香ばしさも人気の理由のひとつです。こうした五感への刺激は、ストレスを感じたときの「癒し」や「安心感」としても機能しやすく、つい食べ過ぎてしまう原因となります。

さらに、製品によっては絶妙な甘塩バランスやフレーバーの工夫により、食べ飽きないよう設計されています。例えば甘みのあとに感じるほのかな塩気や、紅芋・黒糖・チョコレートといった多彩な味は、味覚に変化を与え、食べ続けやすくなる要因となっています。

このように考えると、芋けんぴが止まらなくなるのは、自然な感覚であり、決して「意志が弱い」からではありません。だからこそ、あらかじめ量を決めて小分けにしておくなど、コントロールできる仕組みを用意することが有効です。

芋けんぴ 危険性を見極めるための重要ポイント

- 芋けんぴは揚げ物と砂糖の組み合わせでカロリーが高い

- 高温調理によってアクリルアミドが発生する可能性がある

- 食べすぎると糖質過多による肥満のリスクがある

- 保存料や添加物を含む商品もあるため選び方が重要

- 油の酸化により体内で炎症を引き起こすことがある

- 血糖値を急上昇させる食品として注意が必要

- 噛みごたえがあり満腹感を得にくいため食べ過ぎやすい

- 子どものおやつには糖分過多の懸念がある

- 精神的な満足感を与えやすく依存につながることもある

- 市販品は味が濃く、味覚の過敏化を招くことがある

- 歯にくっつきやすく、虫歯リスクが高まることがある

- 夜間の間食にすると睡眠の質を下げる可能性がある

- 芋の品種や油の質により安全性が左右される

- 健康的に楽しむには小分けや回数制限が有効

- 健康意識の高いメーカーを選ぶことでリスクは軽減できる