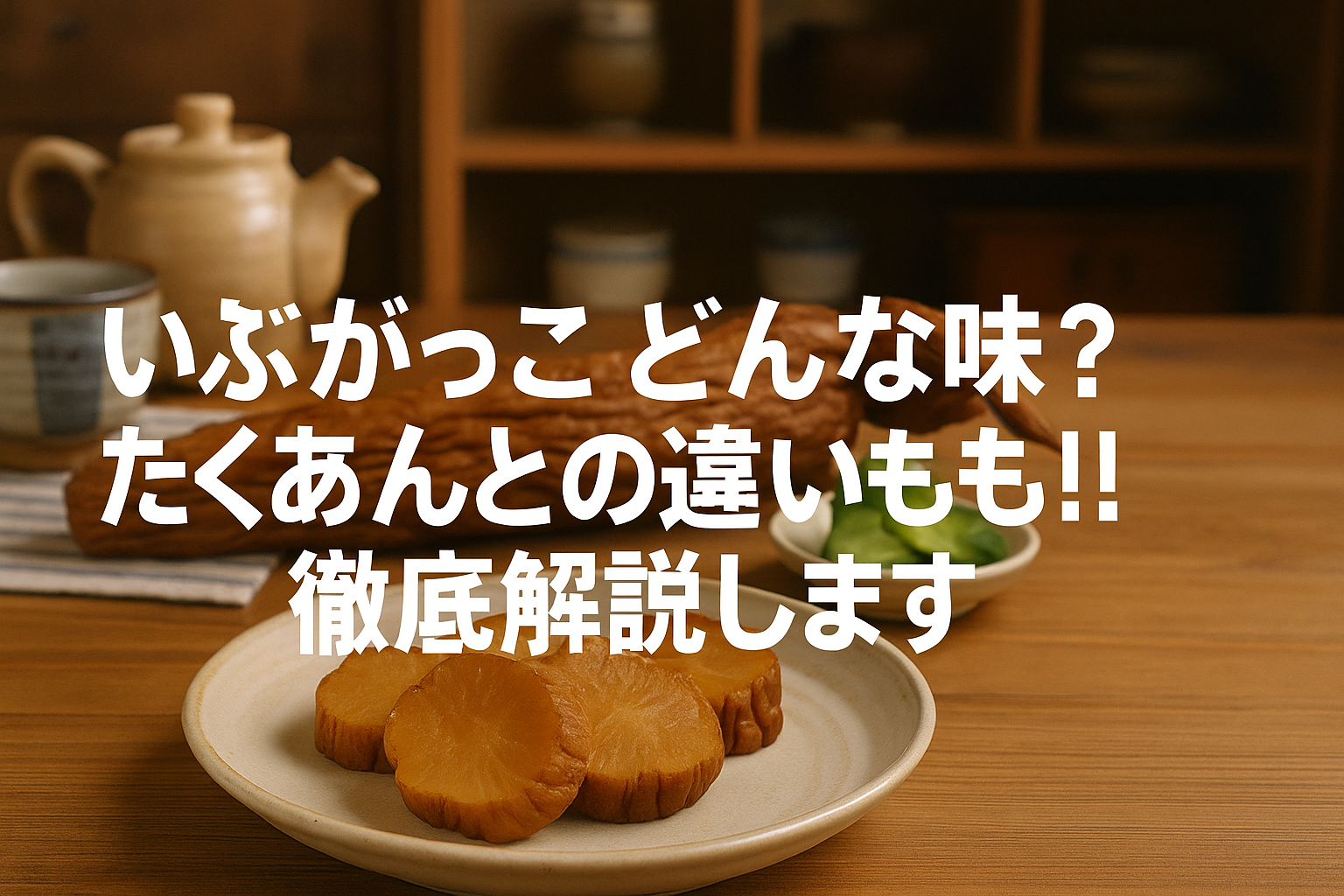

「いぶりがっこ どんな味?」と検索したあなたは、きっとあの燻製された漬物がどんな風味なのか、実際に口にする前にイメージしたいのではないでしょうか。秋田県のどこの郷土料理かも知らずに食べたとき、その香りや食感に驚いたという声も少なくありません。この記事では、いぶりがっこのどんな味かを詳しく解説しながら、似てる味はあるのか、たくあんとの違いや何漬けなのかといった疑問にも丁寧にお答えしていきます。

中には「まずい」「臭い」「苦手」と感じる人もいますが、実はクリームチーズとの相性が抜群で、美味しい食べ方やアレンジの工夫次第でその印象は大きく変わります。また、いぶりがっこはなぜ一時「禁止された理由」があると噂されたのか、発がん性物質を含んでいるのかという安全性に関する情報も確認しておくと安心です。

さらに、いぶりがっこを考えた人や製法の歴史、いつまで食べられるのか、何日持つのかといった保存面についても解説します。この記事を読めば、いぶりがっこの魅力と注意点の両方を理解し、自分に合った楽しみ方を見つけられるはずです。

- いぶりがっこの味や香りの特徴が具体的にわかる

- 他の燻製食品やたくあんとの違いが理解できる

- 美味しく食べるためのアレンジやコツがわかる

- 保存方法や安全性に関する知識が得られる

いぶりがっこ どんな味?風味と食感の魅力を解説

- いぶりがっこはどんな味?スモーキーな香りが特徴

- 似てる味はある?燻製チーズや魚介類との共通点

- たくあんとの違いは?製法と風味を比較

- いぶりがっこは何漬けなのか?ぬか漬けとの違いも解説

- どこの郷土料理?秋田県が誇る伝統の味

いぶりがっこはどんな味?スモーキーな香りが特徴

いぶりがっこの味わいを一言で表すなら、「深く香ばしい燻製の香りと、発酵がもたらすまろやかな旨みの融合」です。ただ単にスモーキーというだけでなく、その香りの奥行きには使われる木材の種類が大きく関係しています。

例えば、秋田でよく使われる楢(なら)の木は、しっかりとした重厚な燻香を生み出し、いぶりがっこ全体に落ち着きのある芳ばしさを与えます。一方、桜(さくら)の木を使った場合は、やや甘く華やかな香りが立ち上がり、より軽やかで上品な印象になります。このように、燻煙材の違いが香りに微妙な個性を与えており、作り手ごとに風味が異なる点も魅力のひとつです。

実際にいくつかの種類のいぶりがっこを食べ比べてみると、その違いは明確です。ある製品では燻した後の香りが力強く、まるでスモークチーズのような存在感があります。別のものでは、優しく香る煙と自然な甘みが調和し、食後に鼻へ抜ける余韻が心地よく残ります。どちらにも共通するのは、パリパリとした歯ごたえと、噛むほどににじみ出る大根の旨味です。

この香りの正体について、少しだけ専門的な視点から触れておきましょう。いぶりがっこの燻製工程で使用される木材が燃えるとき、木の構成成分であるリグニンやセルロースが熱分解を起こします。その過程で生まれる「フェノール類」や「グアヤコール」といった化合物が、いぶりがっこの独特のスモーキーな風味と保存性を生み出すのです。

このように、いぶりがっこの味は、単なる「燻された漬物」という言葉だけでは語り尽くせません。使われる木、燻し方、発酵のバランス、さらには気候や作り手の手法までが重なり合って完成する、非常に奥深い食文化の一つです。

似てる味はある?燻製チーズや魚介類との共通点

いぶりがっこは非常に個性的な味わいを持つ漬物ですが、その香りや風味に共通点を感じる食品もいくつか存在します。特に近い印象を受けるのが、燻製チーズや燻製された魚介類です。いずれも、木材を燃やした煙によって独特の香ばしさをまとう点で、いぶりがっこと共通する特徴があります。

例えば、スモークゴーダチーズのようなやや甘くまろやかな香り、あるいはスモークサーモンの持つ深みのある塩気と旨味は、いぶりがっこの味を初めて説明する際の参考になります。どちらも燻香が食材に染み込んでおり、ひと口目にふわりと鼻へ抜ける風味のインパクトがあります。

ただし、これらと完全に同じというわけではありません。いぶりがっこには、燻製香に加えて発酵由来のまろやかさや、塩と米ぬかによるほのかな甘みも感じられます。その味の構成は、単なる燻製食品を超えた複雑な旨味の層を作り出しているのです。

そしてもう一つ、いぶりがっこならではの魅力として特筆すべきなのが、パリパリとした歯ごたえです。この食感は、乾燥と燻製によってしっかりと水分が抜かれた大根だからこそ得られるものです。実際に口にしてみると、このパリパリ感がスモーキーな香りと絶妙に絡み合い、単なる香りの強さでは表現しきれない奥行きのある味わいを演出します。

私自身、いぶりがっこと燻製チーズ、さらには燻製帆立などの魚介類を食べ比べてみたことがありますが、それぞれに共通する「燻しの香ばしさ」がありつつも、いぶりがっこ特有の歯ごたえと米ぬかのコクは、他には見られない独自性を放っていました。

このように、いぶりがっこは燻製食品と共通する部分を持ちながらも、発酵と食感という要素によって、より立体的な味わいを形成しています。ただの「似ている味」ではなく、むしろ唯一無二の存在として、他と比べることでその魅力がより明確になると言えるでしょう。

たくあんとの違いは?製法と風味を比較

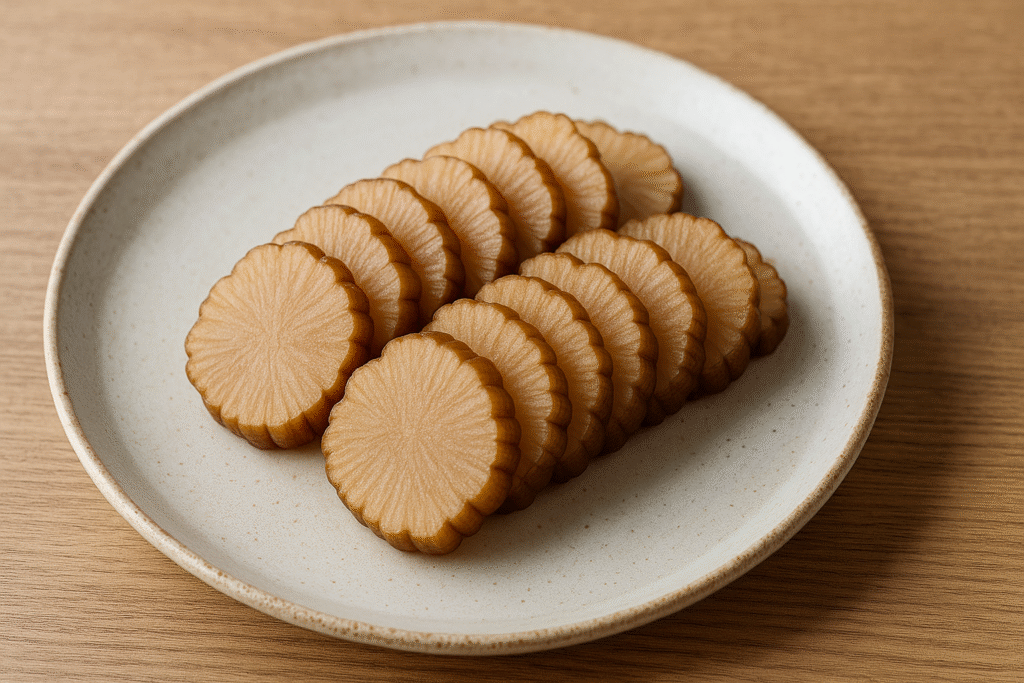

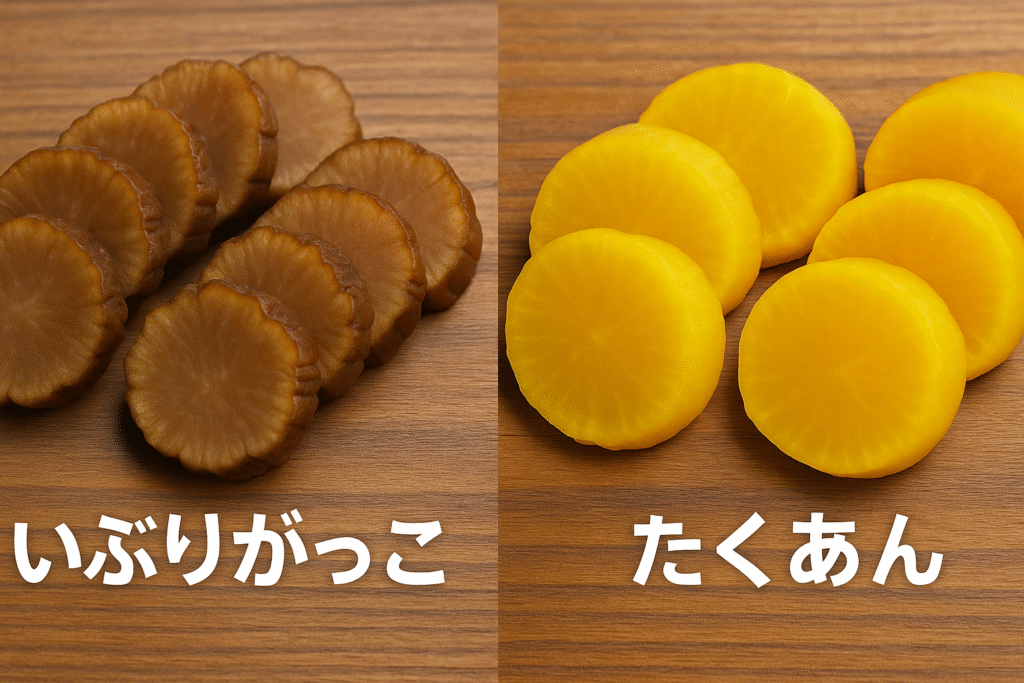

たくあんは、収穫した大根を天日で干し、米ぬかや塩、砂糖などで漬け込んで作られます。この工程により、たくあんはほのかな甘みと軽やかな食感が特徴となります。一方、いぶりがっこは、収穫した大根を燻煙乾燥させた後、米ぬかや塩、砂糖で漬け込むという独特の製法を採用しています。この燻煙乾燥の工程が、いぶりがっこの風味と食感に大きな影響を与えています。

燻煙乾燥では、楢や桜などの広葉樹を燃やした煙で大根を燻します。この煙に含まれるフェノール類やグアヤコールなどの化合物が、大根に独特のスモーキーな香りと風味を付与します。また、燻煙乾燥により大根の水分が効果的に除去され、細胞組織が引き締まることで、いぶりがっこ特有のパリパリとした食感が生まれます。

さらに、いぶりがっこは燻煙乾燥後に米ぬかで2ヶ月以上漬け込まれます。この長期の発酵熟成により、乳酸菌や酵母が活発に働き、旨味やコクが深まります。この発酵過程が、いぶりがっこの風味に複雑さと深みを加え、たくあんとは一線を画す味わいを生み出しています。

このように、いぶりがっことたくあんは、製法の違いが風味や食感に大きな影響を与えています。いぶりがっこは、燻煙乾燥と長期の発酵熟成により、独特のスモーキーな香りと深い旨味、パリパリとした食感を持つ、唯一無二の漬物と言えるでしょう。

参考文献・出典:

秋田県総合食品研究センター「ARIF Letter Vol.28」

https://oacis.repo.nii.ac.jp/record/2585/files/kam3481.pdf

農林水産省「うちの郷土料理|秋田県|いぶりがっこ」

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/29_1_akita.html

いぶりがっこは何漬けなのか?ぬか漬けとの違いも解説

いぶりがっこは「ぬか漬け」に分類される漬物の一種ですが、一般的なぬか漬けとは大きく異なる点がいくつかあります。その違いは、使用する素材、製法、さらには香りや保存性にまで及びます。

まず、共通点としては、どちらも米ぬかを用いた発酵食品であるということです。ぬか床に含まれる乳酸菌や酵母の働きによって、野菜の旨味が引き出され、特有の酸味とコクが加わります。いぶりがっこも例外ではなく、米ぬかを主体にした漬け床に長期間漬け込まれることで、発酵による深い味わいが形成されます。

しかし、最大の違いは大根の下処理にあります。通常のぬか漬けでは、生または軽く乾燥させた野菜を漬け込むのが一般的ですが、いぶりがっこは収穫した大根を囲炉裏や燻煙小屋で燻製乾燥させてから漬け込みます。楢(なら)や桜(さくら)といった広葉樹を燃やした煙によって、水分を飛ばしながら香ばしい燻香を付けるこの工程が、いぶりがっこの個性を決定づけているのです。

この乾燥・燻製工程により、大根の組織が引き締まり、パリパリとした独特の歯ごたえが生まれます。また、表面が乾燥することで雑菌の繁殖が抑えられ、発酵中の安定性も高まります。つまり、燻製と発酵が保存性と風味の両面で相乗効果を発揮しているのが、いぶりがっこの大きな特徴です。

さらに、いぶりがっこのぬか床には、地域や家庭によって独自の工夫が施されていることがあります。基本となる材料は米ぬか、塩、砂糖ですが、ここに「ザラメ」や「米麹」、「昆布」「干し柿」「唐辛子」などを加える例もあります。これらは風味をまろやかにしたり、甘みや旨みを加えたりするための隠し味として使われており、作り手のこだわりが味に現れます。

このように、いぶりがっこはぬか漬けの一種でありながら、燻製によって生まれる香りと歯ごたえ、独自の漬け床による複雑な風味によって、まったく別物として楽しむことができます。漬物という枠に収まりきらない奥深さが、いぶりがっこの大きな魅力といえるでしょう。

どこの郷土料理?秋田県が誇る伝統の味

いぶりがっこは、秋田県の内陸部、特に大仙市や横手市などを中心に古くから受け継がれてきた伝統的な郷土料理です。その誕生の背景には、地域特有の気候条件が深く関わっています。

秋田県の冬は全国でも有数の厳しさを誇り、年間平均降雪量は横手市で約400cm以上、冬季の日照時間は100時間未満というデータもあります。このような深い雪と短い日照時間は、大根などの野菜を外で天日干しにするには不向きな環境です。

そのため、秋田の農家では屋内の囲炉裏(いろり)を活用し、大根を煙でいぶしながら乾燥させるという方法が生まれました。これが「いぶりがっこ(燻し漬け物)」の始まりです。燻煙には楢(なら)や桜(さくら)などの広葉樹が使われ、その香りが大根に移ることで、独自のスモーキーな風味が形成されます(参考:秋田いぶりがっこ協同組合公式サイト)。

この製法は家庭の知恵として代々伝えられ、かつては多くの農家が冬になると自家製のいぶりがっこを作っていました。現在でもその伝統は守られており、「秋田いぶりがっこ協同組合」のような団体が設立され、製法の継承と品質の統一、ブランドの保護が行われています。

また、地元では「いぶりがっこフェア」や観光PRなどの形で、郷土食としての魅力が積極的に発信されており、観光客にも人気の特産品となっています。秋田県において、いぶりがっこは単なる漬物ではなく、厳しい自然と共に生きる知恵の象徴として大切にされているのです。

いぶりがっこ どんな味?食べ方や注意点も紹介

- 美味しい食べ方とアレンジ例を紹介

- クリームチーズとの相性が抜群な理由

- いつまで食べられる?賞味期限と保存方法

- 発がん性物質を含んでいるのか?安全性について

- 禁止された理由とは?食品衛生法との関係

- 「まずい・臭い・苦手」と感じる人もいる?好き嫌いの理由

- いぶりがっこを考えた人とは?起源と歴史を探る

美味しい食べ方とアレンジ例を紹介

いぶりがっこは、そのまま食べても美味しい漬物ですが、ちょっとしたアレンジを加えるだけで、さらに風味豊かな一品に生まれ変わります。私自身もこれまでにさまざまな食べ方を試してきましたが、その中でも特に印象的だったものをご紹介します。

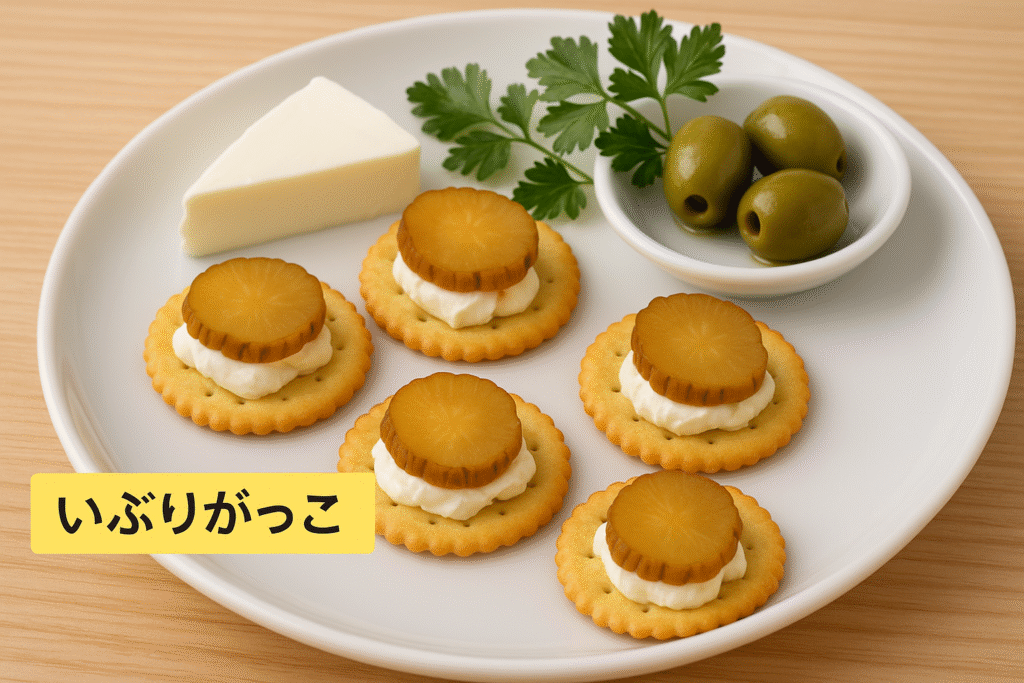

まず定番とされているのが、クリームチーズとの組み合わせです。スライスしたいぶりがっこにクリームチーズをのせて一口食べたとき、まず感じたのは香りの一体感でした。いぶりがっこの燻香とチーズのミルキーさが見事に調和し、驚くほどまろやかな味に。特に白ワインやスパークリングワインとの相性は抜群で、ついお酒が進んでしまいました。

また、いぶりがっこを刻んでタルタルソースに加えるアレンジもおすすめです。その際のコツは、「少し大きめに刻む」こと。細かくしすぎると香りと食感が埋もれてしまうため、粗めに刻むことで、噛んだ瞬間にいぶりがっこの存在感が際立ちます。揚げ物との相性も良く、特にカキフライやチキン南蛮と合わせると、香ばしさと酸味が引き立ちます。

以下に、実際に試して美味しかった食べ方をまとめました。

| アレンジ例 | 特徴と味わいのポイント | 合わせたい食材・飲み物 |

|---|---|---|

| スライス+クリームチーズ | 香ばしさとクリーミーさが調和。ワインのおつまみに最高です | 白ワイン、スパークリング |

| 粗刻み+タルタルソースに混ぜる | 食感が残ることでアクセントに。揚げ物と好相性 | カキフライ、エビフライ |

| 細切り+ポテトサラダに加える | マヨネーズのコクといぶりがっこの香りがマッチ | 弁当や副菜として活躍 |

| スライス+クラッカー+黒こしょう | 手軽でおしゃれな一品に。前菜やワイン会で映える | 赤白どちらのワインでも合う |

| 炒飯の具材に加える | 少量でも香りが際立ち、塩気が程よい味の決め手になる | 中華風料理や夜食におすすめ |

そして私自身が考案したオリジナルレシピが、「いぶりがっこ入り卵焼き」です。刻んだいぶりがっこを卵液に加え、通常の甘めのだし巻き卵を作る要領で焼くだけですが、これが実にクセになる味わいです。燻香が卵の優しい風味と合わさり、食卓でもお弁当でも好評を得ています。ポイントは、いぶりがっこの甘みが強めのものを使うこと。だしとの一体感が増し、バランスが良くなります。

このように、いぶりがっこは和洋問わずさまざまな料理と相性が良く、使い方によって表情を大きく変える魅力的な食材です。冷蔵庫に常備しておくだけで、料理の幅がぐっと広がることは間違いありません。

クリームチーズとの相性が抜群な理由

いぶりがっことクリームチーズの組み合わせは、今や“定番”といえるほど浸透しています。その相性の良さには、単なる味のバランスだけでなく、発酵食品としての共通点と、風味の相互作用という観点から見た専門的な理由があります。

いぶりがっこは、米ぬかと塩、糖分などを使って長期間漬け込まれることで、乳酸菌や酵母の働きによって自然発酵が進みます。一方、クリームチーズもまた、乳酸菌による発酵を経て作られる食品です。この「発酵」という共通の工程により、双方にグルタミン酸や乳酸などの旨味成分が豊富に含まれ、組み合わせたときに味の重なりが非常に自然になります。

また、風味成分の観点から見ても、両者は相補的な関係にあります。いぶりがっこの持つ燻香成分(フェノール類、グアヤコールなど)は、鼻に抜ける香りとして印象に残りやすく、これに対してクリームチーズの脂肪分と乳由来のミルキーさが、その香りをまろやかに包み込む役割を果たします。特に、クリームチーズのやわらかい口溶けが、いぶりがっこのパリッとした食感と好対照になり、口の中で調和が生まれます。

私自身、いぶりがっことさまざまなチーズを合わせて食べ比べた経験がありますが、その中でも特に印象的だったのは、ブリーチーズやマスカルポーネとの組み合わせです。これらも比較的クセの少ないチーズで、いぶりがっこの香りと食感を引き立てつつ、全体としてバランスの良い味に仕上がりました。逆に、ブルーチーズや熟成タイプのカマンベールは香りが強く、いぶりがっこの燻製香とぶつかってしまう印象がありました。どちらも香りが主張しすぎるため、味が複雑になりすぎてまとまりに欠けてしまうのです。

こうした実体験からも、いぶりがっこと合わせるなら、乳味がやさしくてクセのないチーズが最適だと言えるでしょう。特に初めてこの組み合わせを試す方には、やはりクリームチーズが最もおすすめです。そのままのせるだけでも十分ですが、粗挽き黒こしょうやオリーブオイルを少しかけると、さらに香りと旨味が際立ちます。

このように、発酵という共通の背景と、異なる風味が補い合う構造によって、いぶりがっことクリームチーズは「理屈でも、味覚でも」相性が良いと実感できるのです。

いつまで食べられる?賞味期限と保存方法

いぶりがっこは燻製と発酵を組み合わせた保存性の高い食品ですが、それでも適切な管理をしなければ風味が落ちたり、傷んだりするリスクがあります。ここでは、いぶりがっこの賞味期限と保存方法について、より具体的に解説します。

まず、賞味期限の目安についてです。一般的な市販品では、製造日から3〜6ヶ月程度とされているものが多く見られます。真空パックで販売されている商品が多く、未開封であれば冷暗所または常温で保存可能です。ただし、保存料などの添加物を使用していない無添加タイプの場合は、賞味期限が1〜2ヶ月程度と短めに設定されていることがあります。購入時には、必ずパッケージに記載された「賞味期限」表示を確認するようにしましょう。

製品によって保存方法の指示も異なるため、表示の確認は非常に重要です。例えば、ある製品は「常温保存可能」と明記されていますが、別の商品では「要冷蔵(10℃以下で保存)」とされているケースもあります。特に温度管理が甘い環境では、常温保存でも品質が劣化する可能性があるため、心配な場合は冷蔵保存が無難です。

次に、開封後の保存方法についてですが、冷蔵庫での保管が基本となります。開封後は空気に触れることで酸化が進み、香りや味の変化が起こりやすくなるため、密閉容器に移し替えることが推奨されます。ジッパー付き保存袋でも代用できますが、より安心なのは、パッキン付きのガラス保存容器や専用の密閉タッパーです。さらに、におい移りを防ぐために、香りの強い食品(キムチ、にんにく、チーズなど)とは距離をとって保管するのが望ましいです。

保存期間の目安としては、冷蔵保存で約1週間〜10日程度が推奨されます。ただし、保存状態が良ければ2週間程度持つこともあります。風味の劣化を感じた時点で早めに食べ切るのがベストです。

なお、「においや味に違和感を覚えた場合は無理に食べず、廃棄する」という判断は非常に大切です。特に以下のような状態が見られた場合には、食べるのを控えてください。

- 表面に白や青、黒などのカビが発生している

- 酸味や苦味が強くなり、明らかにいつもと違う味や香りがする

- 糸を引く、ぬめりが出ている

- パッケージ内部に膨張や変色がある

これらの変化は、雑菌の繁殖や腐敗のサインであることが多く、安全のためにも廃棄するのが賢明です。

このように、いぶりがっこは日持ちする食品ではありますが、過信せず、適切な保存と日々のチェックを心がけることで、最後まで美味しく、安全に楽しむことができます。

発がん性物質を含んでいるのか?安全性について

いぶりがっこのような燻製食品について、「発がん性物質が含まれているのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれません。その主な理由として挙げられるのが、「多環芳香族炭化水素(PAHs)」と呼ばれる物質の存在です。これは、木材などの有機物を不完全燃焼させた際に発生する化学物質で、一定量を超えて摂取した場合、発がんリスクがあるとされています。

食品安全委員会によると、PAHsの中でも特に代表的な「ベンゾ[a]ピレン」は、1日あたりの許容摂取量(TDI)が0.07μg/kg体重/日とされています(JECFA基準)。これは成人(体重60kg)で約4.2μg程度にあたります。しかし、一般的ないぶりがっこに含まれるPAHsの量はごく微量であり、日常的な食生活の中でこの基準を超えることは極めて稀です。

このリスクを考慮し、現在多くの製造業者では燻煙温度の管理や使用する木材の選定に細心の注意を払っています。例えば、秋田県のいぶりがっこ製造業者では、乾燥温度や燻煙時間を一定に保つことで、余分な煙や高温による有害物質の発生を抑える工夫がなされています。また、燻煙の際に使う木材には、比較的安全性が高いとされる「楢(なら)」や「桜(さくら)」などが選ばれています。

さらに、改正食品衛生法の施行に伴い、漬物製造業にも「HACCP(ハサップ)」に準拠した衛生管理の導入が義務化されました。これにより、製造工程ごとにリスク分析と管理が徹底され、PAHsなどのリスク成分の発生を最小限に抑える取り組みが制度的に支えられています(参考:秋田経済研究所 2022年特集レポート)。

実際、厚生労働省や食品安全委員会の見解でも、「通常の摂取量において健康に悪影響を及ぼす可能性は低い」とされており、過度な心配は不要と考えられます。ただし、他の燻製食品と同様に、いぶりがっこも過剰に摂取しないことが大前提です。どんなに安全性が高くても、バランスの良い食事の中で適量を楽しむことが、健康を守る上で最も重要です。

このように、いぶりがっこに含まれる発がん性物質のリスクは、現代の製造基準と品質管理によって十分に抑えられています。製造現場での努力と制度の整備により、私たちは安心してこの伝統的な味を楽しむことができるのです。

禁止された理由とは?食品衛生法との関係

「いぶりがっこは作ることが禁止されたのでは?」といった誤解が広がった背景には、2021年に全面施行された改正食品衛生法の影響があります。ただし正確には、「いぶりがっこそのもの」が禁止されたのではなく、製造・販売のための環境基準が大きく変わったことが混乱の原因となっています。

この法改正により、漬物を含むすべての食品製造事業者に対して、「営業許可の取得」と「HACCPに基づいた衛生管理の実施」が義務化されました【厚生労働省『食品衛生法の一部を改正する法律』概要(2018年公布、2021年6月施行)】。それまで漬物は「営業届出のみ」で済んでいたため、多くの農家や小規模事業者が自宅の一角や簡易的な施設で製造を行っていた現実があります。

改正後は、以下のような要件が求められるようになりました。

- 調理場と生活空間の完全な分離

- 水道直結の手洗い場、排水設備、換気扇の設置

- 清掃・殺菌可能な内装材の使用

- 作業工程の見える化・記録管理(HACCP対応)

これらの基準を満たすためには、100万円以上の設備投資が必要になる場合もあり、特に高齢の農家や兼業の家庭では対応が難しく、やむなく廃業や製造中止を選んだ例も多く見られました。秋田経済研究所の調査によると、実際に2022年以降、県内のいぶりがっこ生産者の約3割が撤退を検討したという報告があります【出典:秋田経済研究所 2022年特集レポート】。

一方で、秋田県ではこうした伝統の継承を途絶えさせないために、地域団体や自治体が支援に乗り出しています。たとえば「秋田いぶりがっこ協同組合」では、衛生基準を満たした共同加工施設の設置や、補助金・技術指導の提供といった取り組みを進めています。これにより、個人では対応が難しかった衛生基準も、共同のインフラを通じてクリアできるようになり、伝統製法の継承が現実的なものとなりつつあります。

このように、「いぶりがっこの製造が禁止された」という誤解は、食品衛生法の厳格化によって製造ハードルが上がったことに起因するものです。しかし、今では制度と支援策の両面から、安全性と伝統の両立に向けた体制が整えられつつあり、いぶりがっこはこれからも秋田の味として引き継がれていくでしょう。

「まずい・臭い・苦手」と感じる人もいる?好き嫌いの理由

いぶりがっこは、独特の燻製香と発酵の風味を持つ漬物です。そのため、はじめて食べた方の中には「臭いがきつい」「味が濃すぎる」と感じる人もいます。実際、私の友人も最初は「これはちょっと苦手かも…」という反応を見せました。

これは、単純に食べ物の好き嫌いの問題だけではなく、味覚の感受性や文化的な食経験の違いにも影響を受けています。スモークチーズや燻製ベーコンに慣れていない方には、いぶりがっこの香りが強く感じられることが多く、香りを「焦げ」や「正露丸」に例えるケースもあります。

しかし、食べ方を工夫すれば、そうした印象を和らげることができます。私と友人が一緒に試したさまざまなアレンジを通して、「この食べ方なら大丈夫」と感じられたものをまとめました。

友人と試した食べ方

| 食べ方の工夫 | 工夫のポイント | 友人の反応・感想 |

|---|---|---|

| クリームチーズと合わせる | 燻香をチーズのまろやかさで包み込む | 「これならいける!おつまみっぽくて食べやすい」 |

| 卵焼きに刻んで混ぜる | 甘めの卵と合わせて香りを和らげる | 「香りがふんわりして、だし巻き卵みたい」 |

| ポテトサラダに混ぜる | マヨネーズで全体の風味をまろやかにする | 「言われなければ燻製って気づかないくらい自然」 |

| ごはんに混ぜておにぎりにする | 塩味を活かして調味料を減らし、香りは控えめに | 「少し香る程度でちょうどいい、朝でも食べられる」 |

| 刻んでタルタルソースに加える | 酸味のあるソースで香りを調和 | 「揚げ物と一緒ならむしろ美味しいと思えた」 |

このように、いぶりがっこは食べ方次第で印象が大きく変わる食材です。苦手と感じた人でも、香りや食感をやさしく整えてくれる食材と組み合わせれば、十分に楽しむことができます。固定観念にとらわれず、いろいろなアレンジを試してみることをおすすめします。

いぶりがっこを考えた人とは?起源と歴史を探る

いぶりがっこは、秋田県の内陸部を中心に受け継がれてきた燻製漬物であり、明確な「発案者」がいるわけではありません。むしろ、地域の厳しい自然条件に対応するために生まれた生活の知恵として、長年にわたり形作られてきたものです。

その起源には、秋田県の冬の厳しい気候が深く関係しています。冬期には降雪量が多く、日照時間も短いため、通常の天日干しが難しい地域でした。そのため、大根を囲炉裏やいぶし小屋の天井に吊るして燻し、乾燥させるという工夫が生まれたのです。これが「いぶりがっこ(いぶり=燻り、がっこ=漬物)」の原型となりました。

農林水産省が公開している「うちの郷土料理」では、いぶりがっこを「古くから伝わる秋田県の伝統的な保存食」と位置づけており、江戸時代から地域の家庭で親しまれていたとされています【出典:農林水産省 郷土料理紹介ページ|https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/29_1_akita.html】。

また、いぶりがっこは単なる保存食というだけでなく、地域社会のつながりの中で作られてきた点にも注目すべきです。冬の間、各家庭や集落が一斉に大根を燻す様子は、秋田の農村における季節の風物詩とも言われており、食文化としての価値だけでなく、地域の絆を育む行事的な意味合いも持っていました。

伝統的な製法を現在に受け継いでいる地域の中には、数百年にわたり家族単位で作り続けている農家も存在します。たとえば、横手市や大仙市の一部集落では、昔ながらのいぶし小屋を維持し、代々同じ手法でいぶりがっこを作り続けています。煙の当たり具合、木材の種類、漬け床の味付けなどに家ごとの個性があり、まさに「一家一味」とも言える奥深い世界が広がっています。

いぶりがっこはこうした長い歴史と地域の知恵に支えられた食文化であり、単なる漬物以上の価値を持つ存在です。現在では、秋田県の地域ブランドとして全国に認知されるようになりつつあり、その文化的な重要性はますます高まっています。

いぶりがっこ どんな味?その特徴と魅力のまとめ

- 独特の燻製香が口いっぱいに広がる

- パリパリとした心地よい食感が特徴

- 甘みと塩味のバランスが絶妙

- 燻製による深いコクがある

- ご飯やお酒との相性が抜群

- 食べたあとに香ばしさが残る

- 少量でも味のインパクトが強い

- チーズやオリーブオイルとの相性も良い

- 和洋問わず料理のアクセントになる

- 昔ながらの製法による伝統的な味わい

- 冷蔵庫に常備したくなる保存性の高さ

- 少し酸味を感じる風味もある

- お茶請けや酒のつまみにもぴったり

- 他の漬物にはない燻香の個性がある

- 秋田の郷土色を強く感じさせる食材