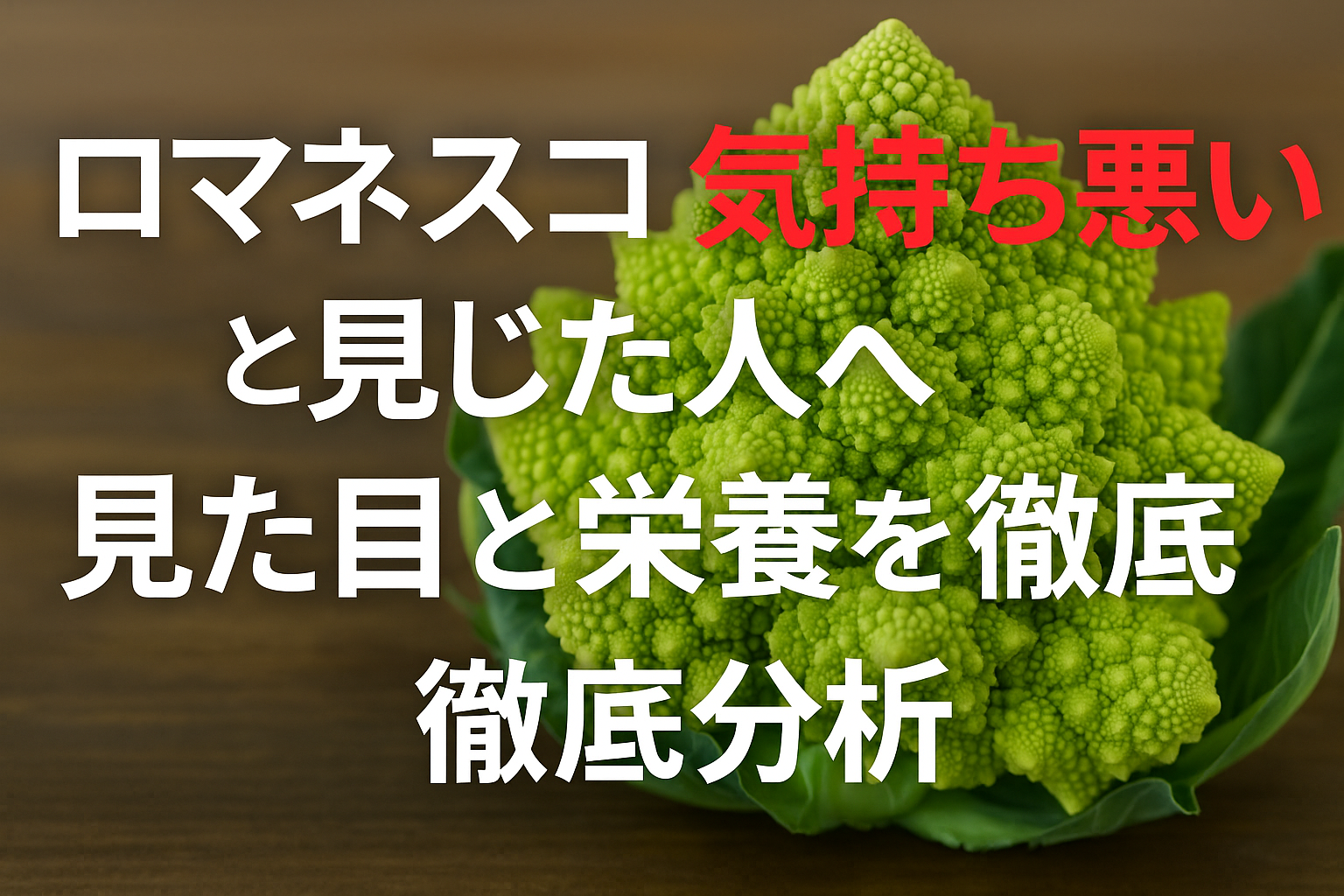

「ロマネスコ 気持ち悪い」と検索した方は、あの独特な見た目に驚いたのではないでしょうか。緑色の小さな突起がらせん状に並ぶ姿は、まさに“フラクタル”のようで、初めて見ると戸惑ってしまうかもしれません。そんなロマネスコですが、実はブロッコリーやカリフラワーの仲間で、見た目に反して栄養価も高く、身体によい野菜として知られています。

本記事では、「何味ですか?」「まずいのでは?」といった味の疑問や、「硬いのはなぜですか」「生で食べられるか」といった食感や調理法の不安に対しても詳しく解説します。また、葉っぱは食べられるかどうか、カロリーや栄養面のメリット、日本での有名名産地や旬はいつかといった情報も網羅しました。さらに、ロマネスコはどのくらい日持ちするのか、「何日くらい持ちますか?」という疑問にもお答えします。

見た目で敬遠されがちなロマネスコですが、特徴を理解すれば、きっと食卓の新しい味方になるはずです。

- ロマネスコが気持ち悪いと感じる見た目の理由

- フラクタル構造が与える心理的影響

- 味や食感がどう評価されているか

- 栄養や調理法による実用的な魅力

ロマネスコ 気持ち悪いと感じる理由とは

- 見た目が怖い?集合体恐怖症との関係

- フラクタルになるのはなぜ

- 何味ですか?まずいって本当?

- 硬いのはなぜですか

- 生で食べられるか調べてみた

見た目が怖い?集合体恐怖症との関係

ロマネスコを見たときに「気持ち悪い」と感じる人の多くは、その見た目に原因があります。とくに「集合体恐怖症(トライポフォビア)」と呼ばれる感覚に近いものを持っている方にとっては、強い違和感を覚える可能性があります。

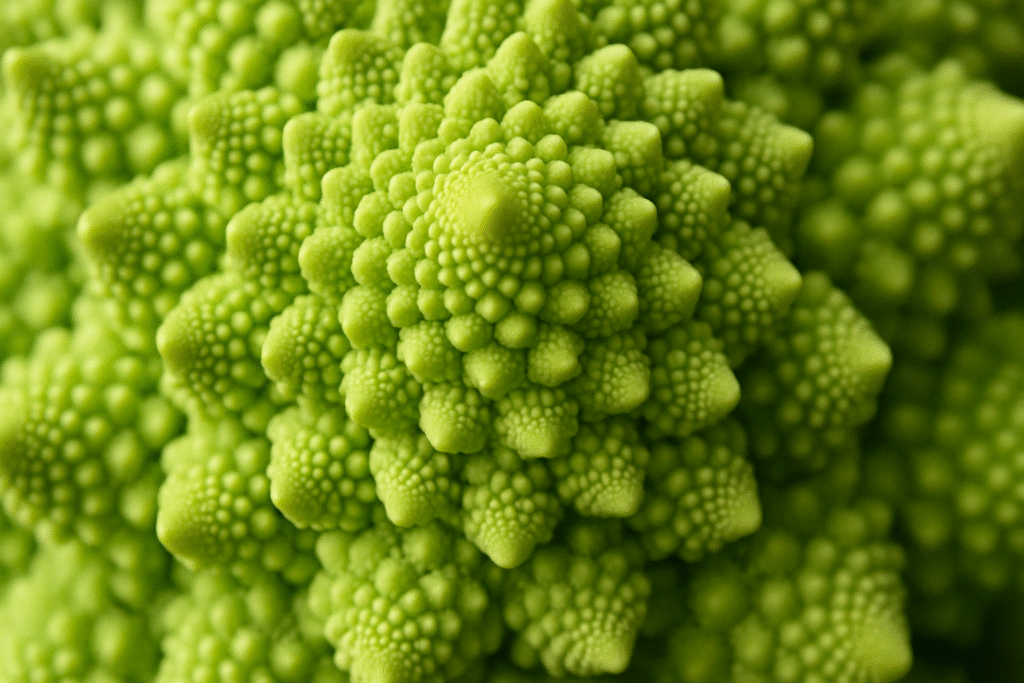

ロマネスコの表面には、小さな突起がらせん状に並んでいて、その一つ一つが同じような形をしています。これが「自然の幾何学模様」ともいえる美しさである一方で、人によっては鳥肌が立つような不快感を誘発します。

ただし、この感覚はあくまで個人差があり、すべての人に共通するわけではありません。また、調理によって形が変わることで、気持ち悪さがやわらぐこともあります。どうしても見た目が気になる方は、カットしてから調理するか、スープなどに使って形を崩してしまうのも一つの方法です。

フラクタルになるのはなぜ

ロマネスコの独特な見た目は「フラクタル構造」と呼ばれる自然界の形状の一つです。これは、部分と全体が似たような形を繰り返すパターンのことで、数学的な構造としても注目されています。

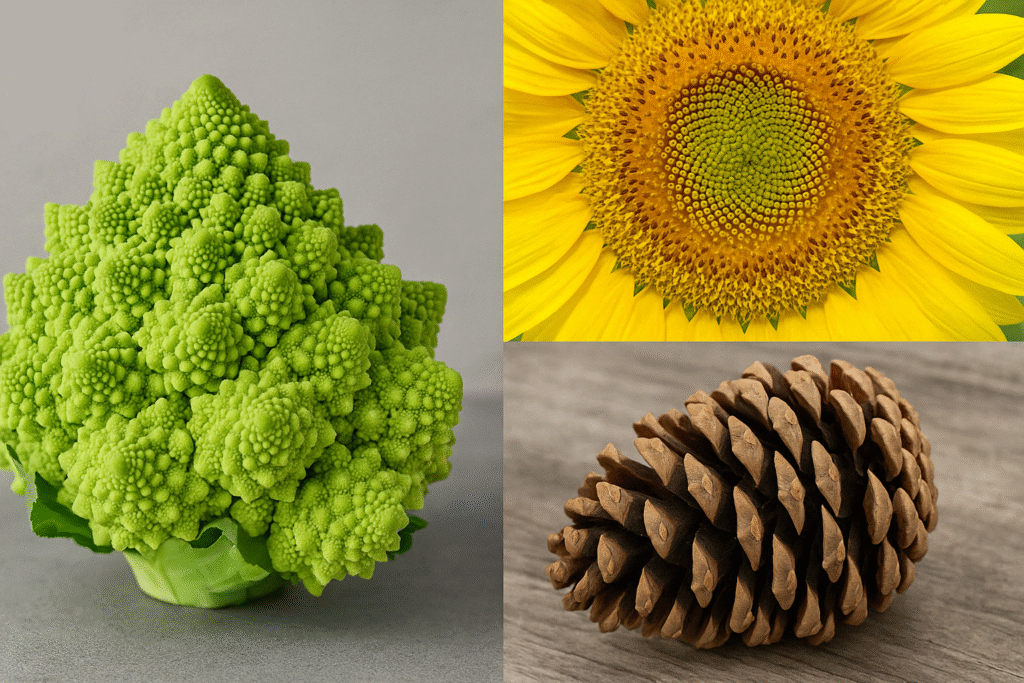

この形になる理由は、ロマネスコの生長過程にあります。新しい花蕾が規則的に生まれ、それが一定の角度と位置で配置されるため、結果としてらせん状の構造になります。この構造はヒマワリや松ぼっくりにも見られ、自然の摂理に従った結果なのです。

見慣れないと不気味に感じるかもしれませんが、実は自然界に存在する美しい法則が、ロマネスコにも表れているというわけです。科学的に見ると興味深い現象といえるでしょう。

何味ですか?まずいって本当?

ロマネスコの味は、ブロッコリーやカリフラワーに近いですが、ややクセが少なく、ほんのりとした甘みがあります。特に加熱調理するとその甘みが引き立ち、食べやすくなります。

一方、「まずい」と感じる声があるのも事実です。これは、加熱不足や下処理の不十分さが原因であることが多く、かたい食感や青臭さが残ってしまう場合にそういった印象を与えてしまいます。

つまり、ロマネスコは調理の仕方で美味しさが大きく変わる野菜です。軽く下茹でしたり、ベーコンと一緒に炒めると、旨味が加わって食べやすくなります。味の特徴を活かす調理法を選べば、「まずい」と感じることは少ないでしょう。

硬いのはなぜですか

ロマネスコが「硬い」と感じられるのは、花蕾の構造がしっかりとしており、水分が比較的少ないためです。ブロッコリーのようにほぐれやすい花蕾ではなく、コリコリとした歯ごたえがあるのが特徴です。

この硬さは加熱によって調整できます。特に下茹でを2~3分ほど行うことで、適度なやわらかさになります。それでもやや硬めに仕上げたい場合は、短めの加熱でも十分です。

ただし、火の通りが悪いと内部まで柔らかくならないため、天ぷらなどに使う際にはあらかじめ下茹でしておくと、外はカリッと中はホクホクという仕上がりになります。

生で食べられるか調べてみた

ロマネスコは基本的に生でも食べることができます。サラダなどに使う際には、小房に分けて薄くスライスすることで、生でも歯ごたえを楽しみながら食べることが可能です。

ただ、生のままだと少し青臭さや独特の風味を感じる人もいるかもしれません。そういった場合は、さっと塩ゆでしてから使うと、クセがやわらぎます。

また、生食にする際は必ず新鮮なものを選ぶことが大切です。鮮度が落ちると、食感や風味が悪くなり、ロマネスコ本来の美味しさを楽しむことができなくなります。見た目や香りをチェックし、状態のよいものを選ぶようにしましょう。

ロマネスコ 気持ち悪いけど試す価値あり

- 身体によい栄養とカロリーとは

- 葉っぱは食べられるかもチェック

- 美味しく食べるためのおすすめ調理法

- 何日くらい持ちますか?保存方法も解説

- ロマネスコの旬はいつか

- 日本での有名名産地はどこ?

- ロマネスコ 気持ち悪いと感じる理由と正しい向き合い方

身体によい栄養とカロリーとは

ロマネスコは、見た目のインパクトとは裏腹に、栄養価の高い健康的な野菜です。カロリーは非常に低く、100gあたりおよそ25kcal前後と、ダイエット中の食事にも適しています。

栄養素としては、ビタミンCが特に豊富で、美肌や免疫力の維持に役立ちます。さらに、鉄分や食物繊維も含まれており、貧血予防や腸内環境の改善にも貢献します。加えて、カリウムも含まれているため、体内の塩分バランスを整える効果も期待できます。

ただし、ビタミンCは加熱に弱いため、調理の際は加熱時間を短めにするか、スープなどにして汁ごと摂ると、効率よく栄養を取り入れられます。調理方法によっては栄養が逃げてしまうこともあるため、加熱しすぎには注意しましょう。

葉っぱは食べられるかもチェック

ロマネスコの可食部は花蕾だけではありません。じつは、外側の葉や茎の部分も食べることができます。ブロッコリーやカリフラワーと同様に、捨てるのはもったいない部分です。

葉にはビタミン類やミネラルが含まれており、茹でたり炒めたりして美味しく食べられます。また、茎は繊維質で少しかたいですが、皮をむいてスライスすれば、炒め物やスープの具として活用できます。

ただし、外葉の一部には硬すぎる部分や傷んでいる部分もあるため、下処理の段階で見極めが必要です。食べられる部分を無駄なく使うことで、ロマネスコの栄養をまるごと楽しむことができます。

美味しく食べるためのおすすめ調理法

ロマネスコを美味しく食べるためには、加熱の工夫がポイントです。とくにおすすめなのは、塩茹で、蒸し調理、炒め物の3つです。

塩茹では、花蕾の食感を活かしつつクセを抑える基本の調理法です。2〜3分の短時間で茹でれば、食感と色合いがしっかり残ります。蒸し調理は、栄養素の流出を防ぎながら甘みを引き出せる点がメリットです。

また、炒め物にする場合は、ベーコンやアンチョビなど風味の強い食材と相性が良く、料理の主役としても十分に活躍します。天ぷらやグラタン、ポタージュなど幅広いアレンジができるため、好みに合わせて調理法を選ぶとよいでしょう。

何日くらい持ちますか?保存方法も解説

ロマネスコは冷蔵保存が基本で、未調理の状態であれば約3〜4日が目安です。保存する際は、乾燥を防ぐためにビニール袋やラップで包み、冷蔵庫の野菜室に入れるようにしましょう。

すでに下茹でした場合は、小分けにして冷蔵保存すれば2〜3日程度持ちます。より長く保存したい場合は冷凍がおすすめです。あらかじめ茹でてから冷凍用の袋に入れ、空気を抜いて密閉すれば、1ヶ月ほど保存可能です。

ただし、冷凍すると食感がやや変わるため、サラダなどの食感を活かす料理よりも、スープや炒め物などに使うのが適しています。

ロマネスコの旬はいつか

ロマネスコの旬は冬で、特に11月から2月にかけてが最も美味しく出回る時期です。寒さに強い野菜であるため、気温が下がるほど甘みが増して美味しくなります。

旬の時期に収穫されたロマネスコは、花蕾がしっかり締まっており、風味も食感も優れています。この時期は比較的安価で手に入りやすく、見た目の華やかさからクリスマスや年末年始の料理にもよく使われます。

旬を逃すと市場で見かけることが少なくなるため、見つけたときは新鮮なものを選んで、ぜひ取り入れてみてください。

日本での有名名産地はどこ?

ロマネスコはもともとヨーロッパ発祥の野菜ですが、日本国内でも一部地域で生産されています。なかでも有名な産地としては、北海道や**茨城県(JAなめがたしおさい、JA茨城むつみなど)**が知られています。

これらの地域は冷涼な気候と適した土壌条件を備えており、ロマネスコの栽培に適しているため、品質の高いものが出荷されています。また、出荷のピークも12月頃に集中しているため、寒い季節には新鮮な国産ロマネスコが手に入りやすくなります。

なお、ロマネスコはまだ広く流通している野菜ではないため、一般的なスーパーでは見かけにくいこともあります。地元産直市場やネット通販を利用すると、比較的手に入りやすくなります。

参照:JAグループ「ロマネスコ」

URL:https://life.ja-group.jp/food/shun/detail?id=112

ロマネスコ 気持ち悪いと感じる理由と正しい向き合い方

- 表面のフラクタル構造が集合体恐怖症を刺激する形状である

- 花蕾が均等に並ぶ螺旋模様が不自然に感じられる

- 自然の美しさとされる形が人によっては不快感を生む

- 一房ずつ尖っている構造が視覚的ストレスを与えることがある

- 見た目から食べ物と認識しづらい印象を与える

- 生で食べると青臭さや独特な風味が気になりやすい

- 調理前の硬さが拒否感につながることがある

- 慣れない形状により家庭料理に取り入れにくいと感じられる

- ピクルスやマリネにしても形状の主張が強く苦手とされる場合がある

- 特有の外観により「まずそう」と先入観を持たれやすい

- 見た目が昆虫の巣やサンゴを連想させるという声もある

- 食卓に出すと家族が驚く、または避ける場合がある

- 一般的な野菜に比べ認知度が低く、抵抗感を持たれやすい

- 表面の細かさや密度が「気持ち悪い」と直感的に感じられやすい

- 味のクセが少なくとも、見た目で敬遠されることが多い